Je reviens à mon sujet de prédilection, la Silicon Valley, après quelques digressions. Je viens de redécouvrir un papier de 2022 intitulé Systematic analysis of 50 years of Stanford University technology transfer and commercialization. Le papier complet est disponible ici. En guise de commentaire annexe, cela a été motivé par des articles récents sur le Transfert de Technologie en France et plus particulièrement l’étude intitulée « Étude sur la performance des SATT vis-à-vis d’une sélection d’OTT ». Malheureusement, l’étude ne semble pas être publique et je n’ai pu lire que des commentaires à son sujet.

J’ai beaucoup publié sur l’Université de Stanford. Le moteur de recherche donne ici les articles. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails mais juste extraire ce que j’ai trouvé intéressant pour ne pas dire surprenant. Et voici :

– il s’agit d’argent, mais pas seulement d’argent.

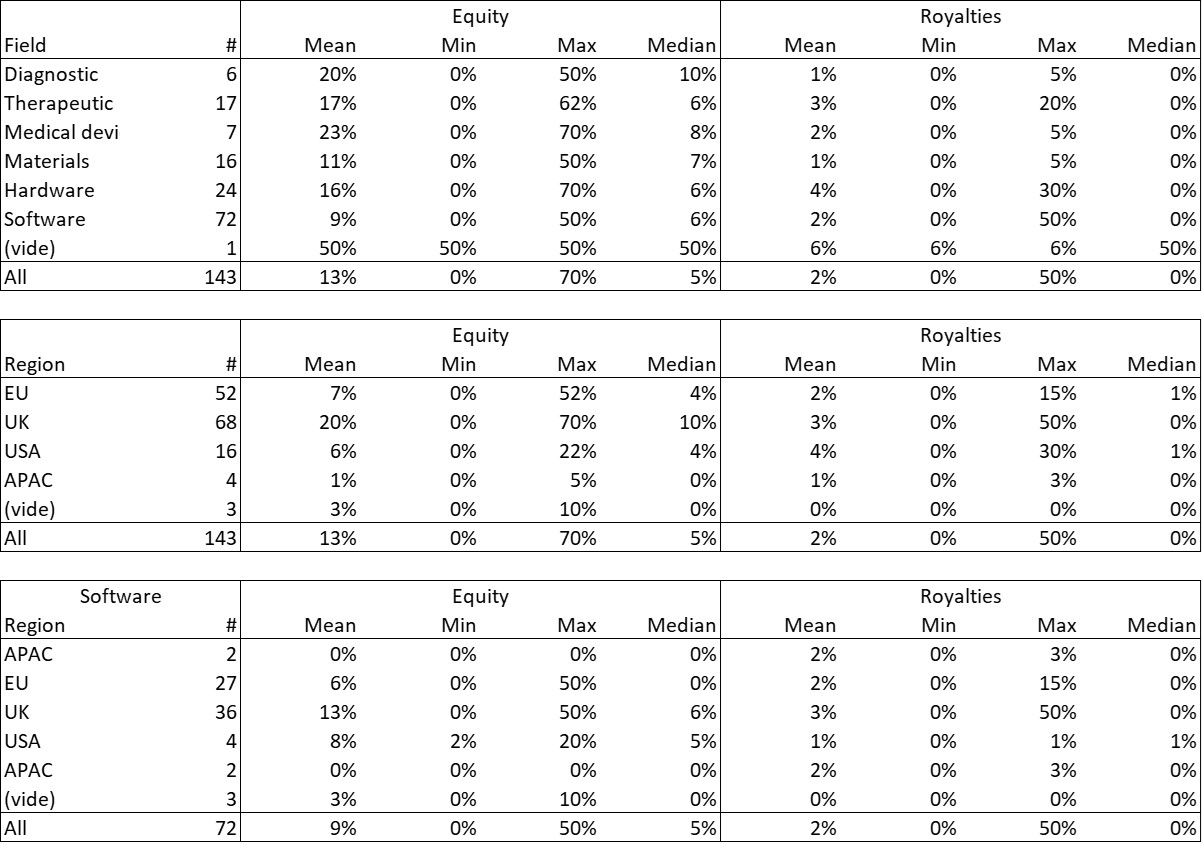

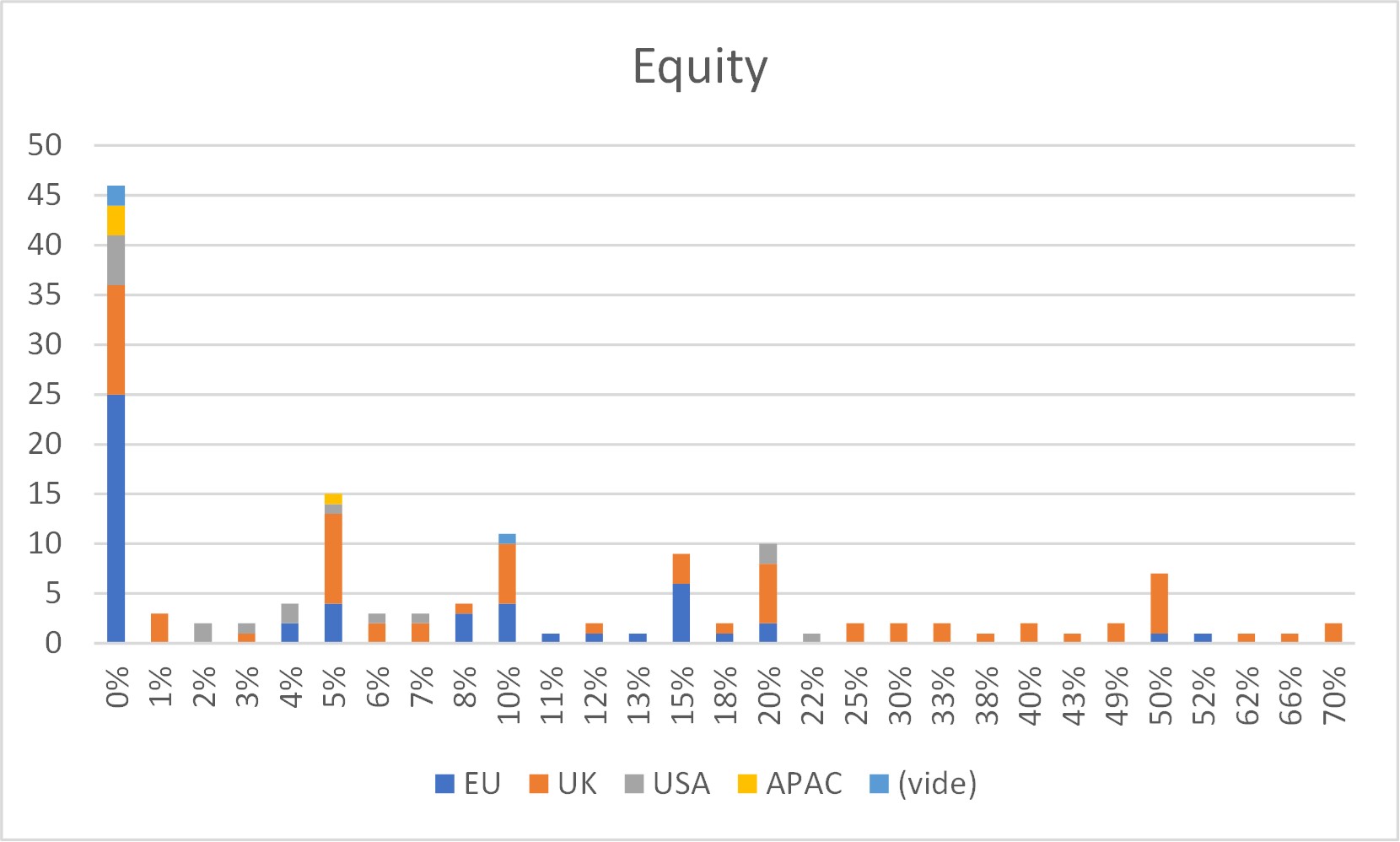

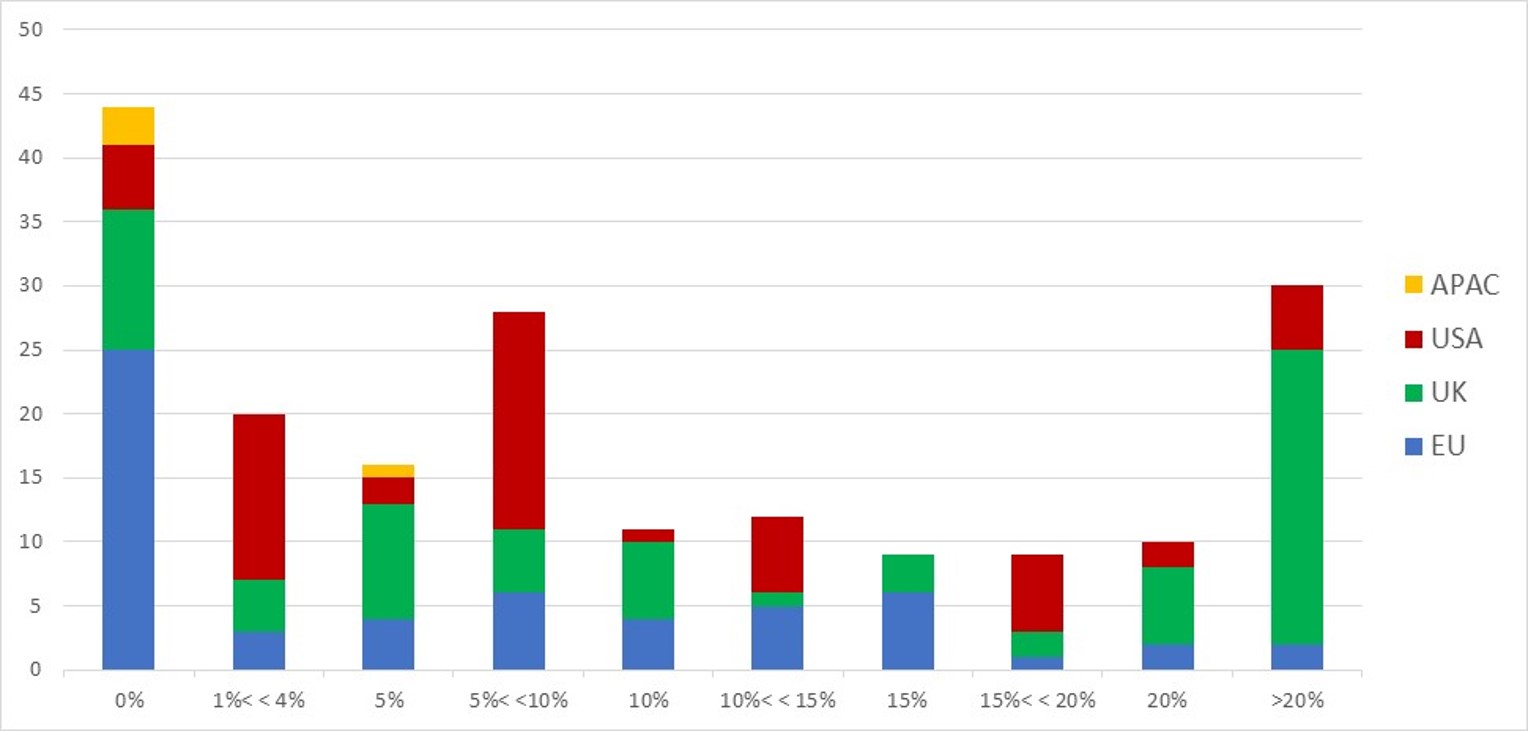

« Le revenu net total des inventions pour toutes les années considérées est de 581 millions de dollars, et le revenu net moyen est de 0,13 million de dollars. Dans l’ensemble, la plupart des inventions ont un revenu net négatif, et seulement 20 % des inventions de cet ensemble de données ont produit un revenu net positif. » Plus loin dans le document, « L’octroi de licences d’invention via des OTL ne représente qu’une facette du transfert de technologie de l’université à l’industrie, bien qu’il s’agisse d’une facette importante. [Et] nous nous concentrons principalement sur le revenu net comme mesure de résultat, car il est simple à quantifier et constitue une mesure clé de la propre évaluation de l’OTL. Cependant, il est important de noter que les revenus de licence ne reflètent pas complètement l’impact, et la recherche de revenus de licence n’est pas l’objectif ultime de l’OTL de Stanford. »

Aperçu des données sur les inventions de Stanford : Nombre d’inventions par année commercialisées par l’Office of Technology Licensing de Stanford. La couleur des barres indique si le revenu net cumulé (jusqu’au 31 juin 2021) est positif.

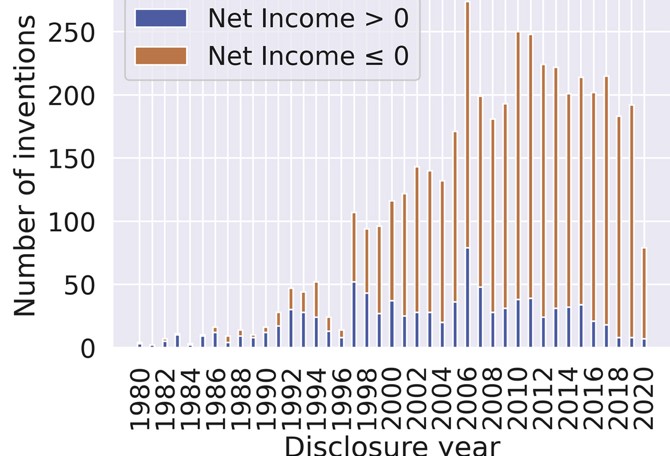

– les inventions les plus rentables sont majoritairement concédées sous licence par les startups des inventeurs eux-mêmes.

« Environ 20 % des inventions ont été concédées sous licence par les startups des inventeurs, ce que nous appelons « l’auto-licence ». Globalement, le taux d’auto-licence augmente au fil du temps. Le pic intéressant du taux d’auto-licence en 1995-1999 pourrait être lié à la bulle Internet. Nous avons également constaté que les inventions à revenu net élevé sont principalement des inventions concédées sous auto-licence. Par exemple, toutes les inventions qui ont généré plus de 10 millions de dollars de revenu net sont concédées sous auto-licence, et le taux d’auto-licence pour les inventions dont le revenu net est compris entre 1 et 10 millions de dollars est de 59 %. En revanche, le taux d’auto-licence pour les inventions dont le revenu net est inférieur à 10 000 dollars est de 16 %. Ce résultat est cohérent avec des recherches antérieures montrant que les startups ayant des liens directs avec l’université ont tendance à avoir plus de succès que les startups par ailleurs similaires ». Il y a un commentaire annexe plus général ici : « Shane et al. « Nous avons constaté que les nouvelles entreprises dont les fondateurs ont des relations directes et indirectes avec les investisseurs en capital-risque sont les plus susceptibles de recevoir un financement en capital-risque. »

Auto-licence (inventions concédées sous licence par les propres startups de l’inventeur)

(A) La fraction des inventions concédées sous licence par les startups de l’inventeur au fil du temps.

(B) La fraction des inventions dans chaque groupe de revenu net pour lesquelles les inventeurs ont obtenu une licence. Les tailles d’échantillon pour chaque catégorie de revenu net sont les suivantes : < 10 000 $ : 3 776 inventions ; 10 000 $ à 100 000 $ : 465 inventions ; 100 000 $ à 1 M$ : 212 inventions ; 1 000 $ à 10 M$ : 56 inventions ; ≥ 10 M$ : 5 inventions.

– les inventions ont impliqué des équipes plus importantes au fil du temps. Il y a aussi un commentaire annexe intéressant : « Les petites équipes ont eu tendance à perturber la science et la technologie avec de nouvelles idées et opportunités, tandis que les grandes équipes ont eu tendance à développer celles qui existaient déjà. »

« De plus, nous avons constaté que les inventions des équipes composées uniquement de nouveaux inventeurs génèrent un revenu net plus élevé que les autres inventions. Cela souligne l’importance d’être ouvert aux nouveaux inventeurs. » Cela est en corrélation avec mon analyse des entrepreneurs en série ; j’ai constaté qu’ils ont tendance à s’en sortir moins bien au fil du temps. Voir Entrepreneurs en série : sont-ils meilleurs ?

Je conclurai brièvement que cet une nouvelle contribution très intéressante de l’apport de Stanford à l’innovation, qui confirme des choses bien connues et en ajoute de beaucoup moins connues. A lire pour les experts et « food for thought » pour les autres !