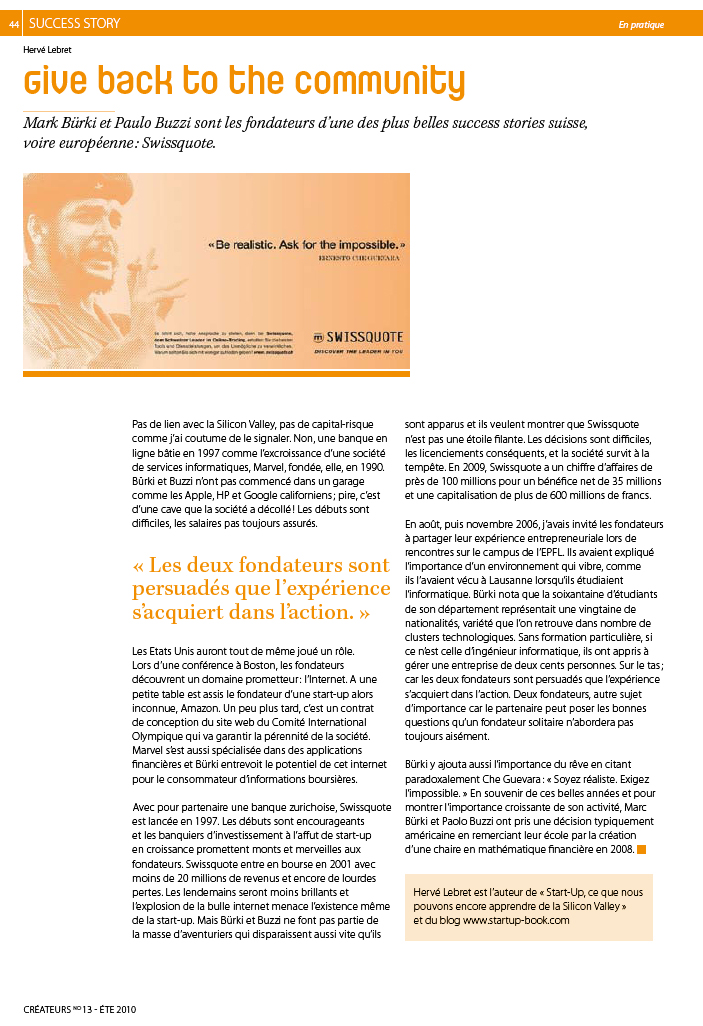

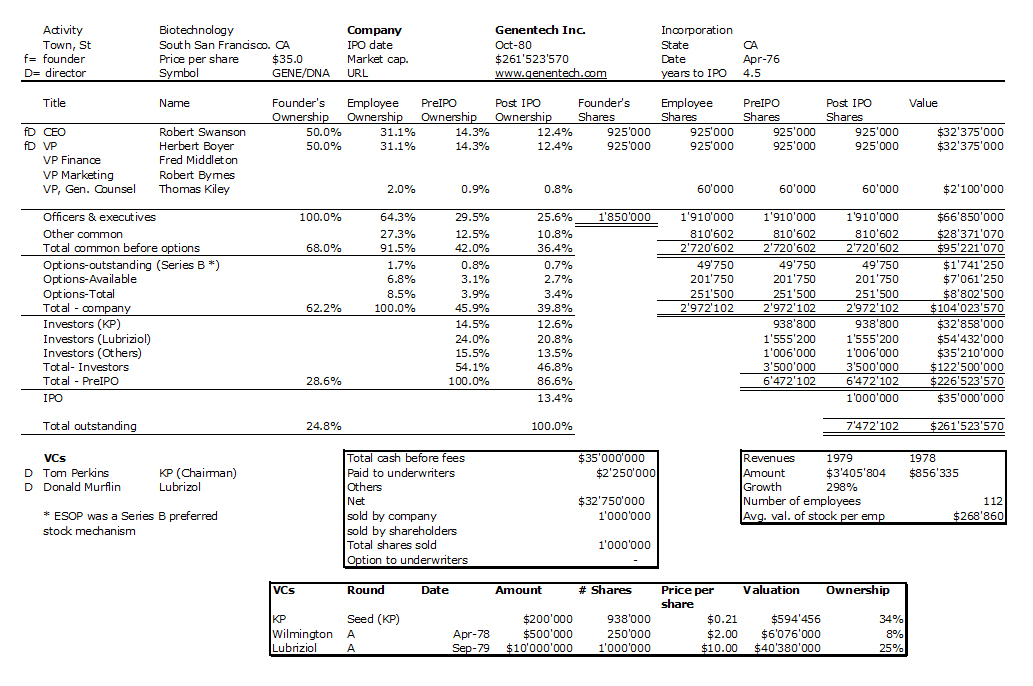

J’ai souvent utilisé cette analogie dans mes présentations et cours. Fred Wilson l’emploie aussi dans un post récent, The Expanding Birthrate Of Web Startups.

Dans mes présensations, la slide est la suivante (vous pouvez lire la slide 61 du pdf en anglais que j’ai posté dans Start-Up, le livre: un résumé visuel):

Les voici à nouveau en texte plein:

– Les parents sont-ils des professionnels de l’éducation des enfants? alors pourquoi demande-t-on aux futurs entrepreneurs d’acquérir d’abord de l’expérience?

– Les parents vont-ils éternellement contrôler la destinée de leurs enfants? alors pourquoi les fondateurs ont-ils souvent l’angoisse de perdre le contrôle?

– Demande-t-on aux parents de céder le pouvoir de décision aux professionnels que sont les enseignants, les médecins? alors les fondateurs ne doivent-ils pas simplement s’entourer des meilleurs professionnels pour augmenter leurs chances de succès?

Une start-up est un bébé qui doit grandir et ses parents doivent l’aider à devenir adulte et bien sûr votre start-up est la plus belle au monde!

J’ajoute en général, je suis peut-être un peu vieux jeu, que je crois que les familles/entreprises monoparentales sont plus difficiles à vivre pour la progéniture alors trouvez-vous un partenaire, ne vous lancez pas seul dans l’aventure entrepreneuriale.

Wilson voit l’investisseur, et non pas l’entrepreneur, comme le parent. Poiur moi l’investisseur est un8e) ami(e), un mentor, un parrain/marraine. Mais voici des extraits des commentaires de son post.

– « I am committing to the care and feeding of the company until cash flow breakeven (the startup equivalent of adulthood) » (Wilson himself)

– « I worry like a parent with too many kids. Who is going to take care of all of these kids? » (Wilson again)

– « Parenting is a good way to put it. Unsure about the « pulling the plug » comparison though, doesn’t go very well with parenting! » (Loic Lemeur)

– « The super-angels and the angels, don’t try to play « parent ». They play friend. It’s a mutual benefit relationship, but the ultimate control is to the entrepreneur. Usually the friends and family who are excited about your seed round (when you leave their company), are not thinking about follow-on. » (Prasanna Sankaranarayanan)

-« do you think the « orphaned startups » will suffer because their « parent investors » remove themselves » (Adam Wexler)

-« an environment not unlike pre- or emerging-industrial third world nations. High infant mortality, the necessity of conserving scarce resources for those infants with provable indications that they CAN survive the initial impediments. It doesn’t mean that the parents love or value the survivors more, but rather that as a practical matter there are few options. […] if a ‘gifted child’ is to be sustained through the vagaries of infancy, then it’s important for both the company and the investor(s) to consider this up front. […] When, at the outset, it becomes clear that substantial investment in capital equipment, research and development, or extended operation at a loss is required if a ‘gifted child’ is to be sustained through the vagaries of infancy, then it’s important for both the company and the investor(s) to consider this up front. » (Rich Miller)

– « We make fun of parents today who enroll their kids in the right kindegarden so they can get into Princeton, Yale, Harvard, but perhaps they aren’t so wrong if we applied that logic to startups….what do you need to do as an early stage company to ‘get into the right school’ when you come of age? » (Dave Hendricks)

– « But that’s not good parenting… if you want your child/portfolio company to succeed long term, you’ve got to consider where the road will take you, because the easy road/early exit isn’t a lock and is usually a lot harder than you think » (Reece Pacheco)

– « History: birthrate without control produces malnourished kids. » (Agilandam)

– « Short answer: A lower % of these « kids » will make it to their 3rd birthday. » (Andy Swan)

– « I thought you were going to make a separate point, that there aren’t enough acquirers — Google is active, Microsoft, Yahoo and others much less so — to adopt all the kids who don’t go public. » (Glen Kelman)

– « If programs like Y Combinator are getting our smartest kids to start companies instead of going to law school, McKinsey etc then that’s going to lead to good things for our industry and our economy. » (Chris Dixon)

– « Also… you say that entrepreneurs should find a one or 2 VCs and have a long term relationship with them. Isn’t this true for VCs too? Doesn’t it make sense to have the same investors lead the company from birth to adulthood and not one VC for the « toddler » period, one of the « child », one of for the teen? If we take that analogy a little bit further, we know that foster kids who are taken from foster family to foster family usually don’t end up as « well » as the ones who get the same frame all along? » (Julien)

L’analogie a, je crois, pas mal de sens. Je vous laisse réagir….