J’avais écouté Xavier Niel sur France Culture le 6 décembre dernier et j’avais eu la confirmaiton d’un personnage relativement atypique. Interrogé en particulier sur Elon Musk, l’entrepreneur donna une réponse que je recopie du site Xavier Niel distingue chez lui l’entrepreneur, « probablement le meilleur du monde », et le personnage, « complètement fou et potentiellement dangereux ». Il loue sa volonté d’envisager des économies pour l’État américain : « s’il applique ces économies d’une manière raisonnée, pour baisser le coût de fonctionnement de l’État américain, je suis sûr que ça se passera très bien. Si, après, on commence à déborder, c’est n’importe quoi ! », nuance-t-il. Selon Xavier Niel, ce n’est pas tant le fait de payer 45 milliards Twitter pour s’approprier le réseau social qui pose un problème, mais plutôt le fait que le produit prenne l’image de son propriétaire, « ce qui à ce moment-là est moins emballant », considère le patron de Free. Le prix ne me choque pas s’il met en place un plan qui va faire que cette société dégage de l’argent. La finalité d’une société, c’est qu’elle agrège trois parties : des salariés, des clients et des actionnaires. Par conséquent, il faut que ces trois parties soient contentes. Or, les clients ne sont pas contents dans son cas ». Dans le dialogue qu’il établit avec Jean-Louis Missika, on retrouve un personnage assez passionant qui emploie les « ouai » et « nan » comme s’il était encore le gamin de Crétail d’où il a grandi. Le personnage est milliardaire mais son parcours ne l’a pas empêché de (ou peut-être l’a aidé à) rester les pieds sur terre contrairement à certains de ses homologues de la Silicon Valley.

J’ai aimé ce livre qui ne donne pas de conseils mais permet de comprendre certaines choses du personnage et de sa vision de l’entrepreneuriat. Un premier exemple : Je crois que la jeunesse d’esprit est essentielle. On la trouve plus souvent chez les jeunes, parce que quand on vieillit, on s’embourgeoise, on se sclérose. La jeunesse d’esprit permet de créer des trucs incroyables. T’as pas encore les contraintes qui s’imposent à toi quand tu veillis. Avec l’âge, la société t’impose des limites, tu n’as plus l’optimisme ou le rapport au risque que tu as dans la jeunesse. Alors que quand t’as 20 ans, que tu sors de ton école, t’as envie de bouffer le monde; t’as envie de faire des trucs de ouf. [Page 35]

Au delà des explications habituelles sur ce monde, Niel exprime un optimisme à toute épreuve. Quand j’ai commencé à investir dans les startup, j’étais persuadé que tous les entrepreneurs allaient cartonner, qu’ils allaient tous créer des boîtes énormes. Bon, y a eu quelques désillusions, mais tu vois le truc. Dans un autre genre, je pensais que Poutine agitait la menance d’une invasion de l’Ukraine mais ne passerait jamais à l’acte. Tout comme j’ai pensé que le Covid serai terminé en 3 jours, et que le Brexit n’aurait jamais lieu. Je suis une catastrophe ambulante en matière de prévisions, parce que je suis trop optimiste. Il y a des gens qui emploient le mot « génie » pour parler de moi ; c’est ridicule, je ne suis absolument pas un génie. J’ai deux forces, qui sont basées justement sur mon absence d’intelligence : la simplification des problèmes, et la naïveté. […]

JLM : Et quand ça rate ?

XN : Et quand ça rate, j’oublie et je passe à autre chose. Parce que si tu te laisses décourager par tes échecs, ou si t’écoutes tous ceux qui te disent « c’est impossible », tu ne fais rien. […] Quand j’ai créé Station F, j’espérais accueillir 1000 start-up. Et François Hollande, à qui je présente le projet, me dit : « Mais vous êtes sûr qu’il y a 1000 start-up en France ? » Et bah, tu sais quoi, à l’époque, je m’étais jamais posé la question ! Pourtant c’est une question logique, j’aurais dû y penser, faire une étude de marché, ce genre de trucs. [Page 39]

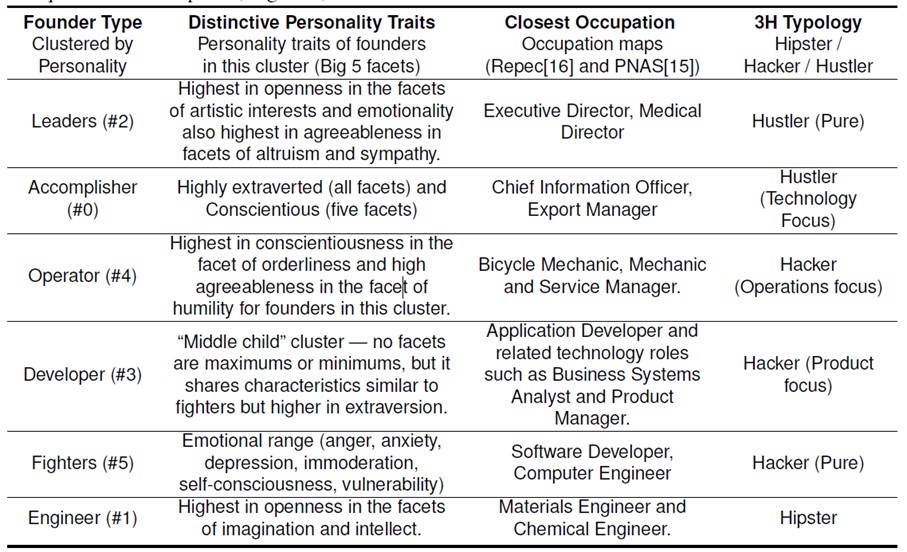

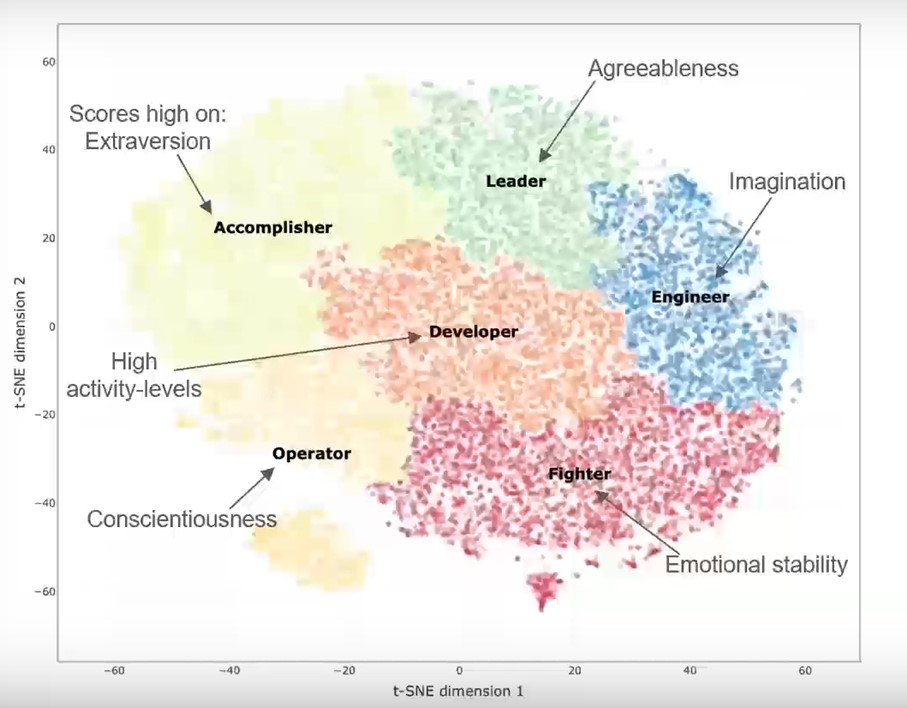

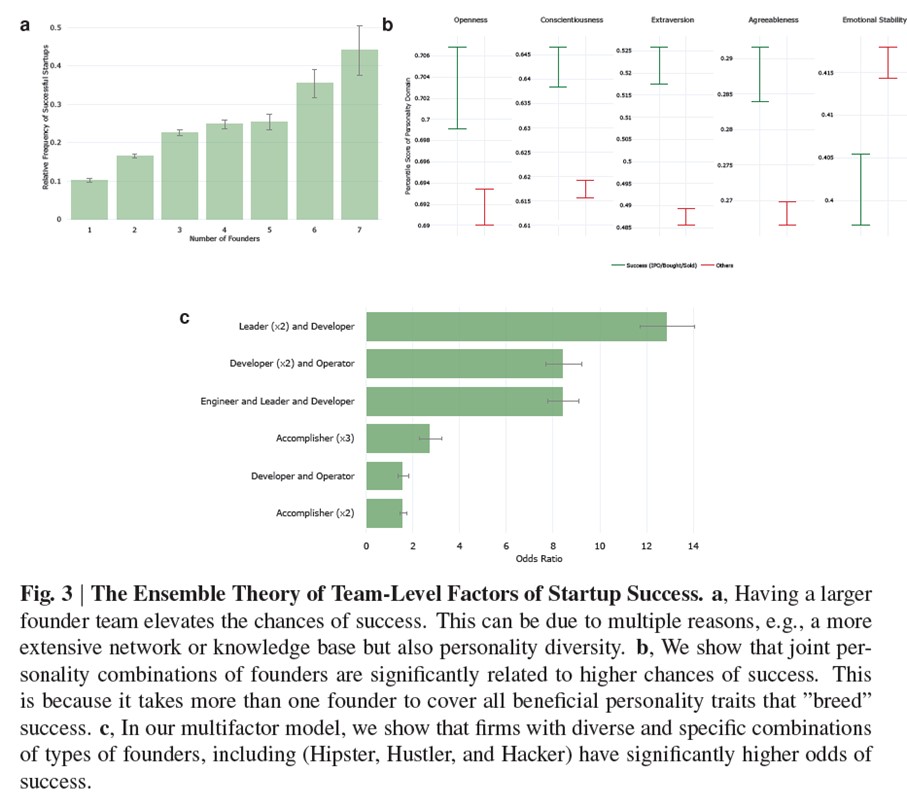

L’important c’est pas le projet, c’est le fondateur. [Page 133]

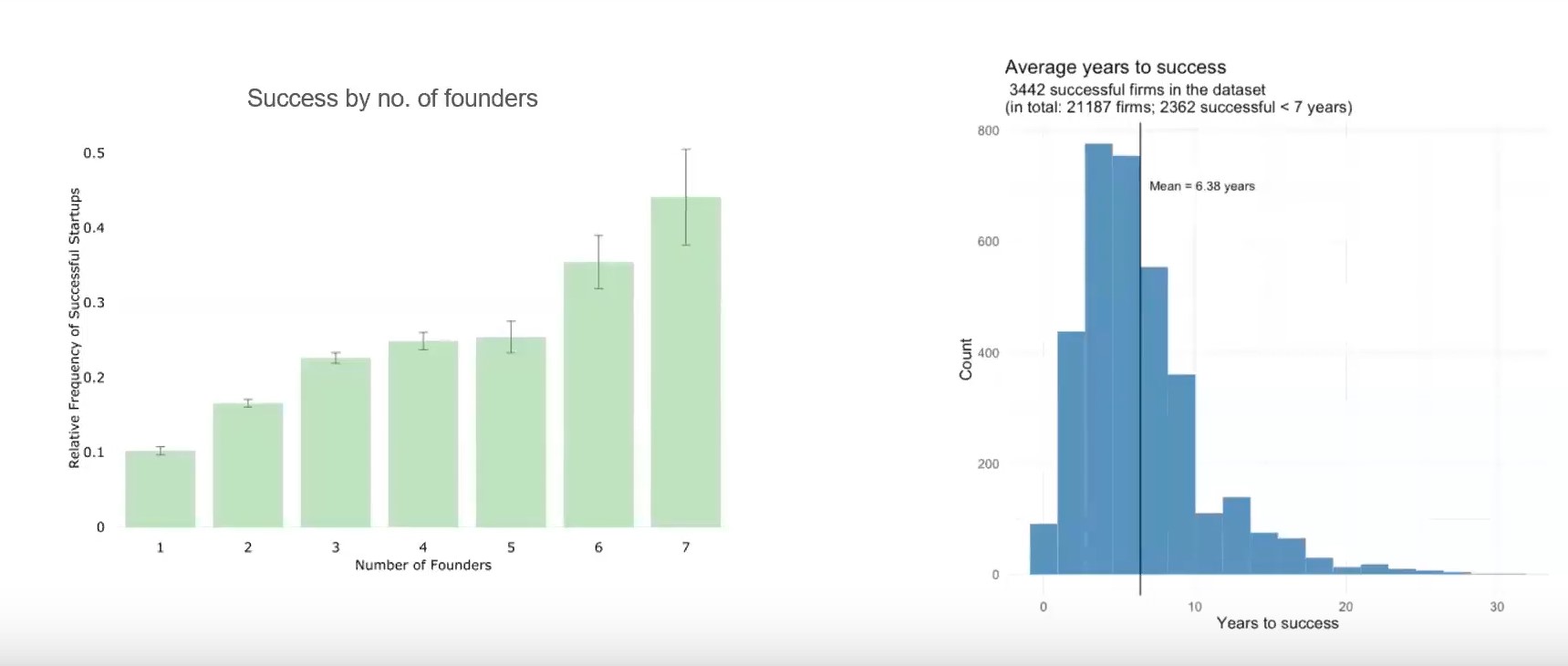

Avec Kima, ouais, on a une méthode. On répartit les risques. On investit de petits montants – environ 150000 euros – dans une centaine de start-up chaque année. Entre les échecs et les reventes, on doit être à 1500 participations.

JLM : Moins d’une cinquantaine qui marchent sur 1500, ça ne fait pas beaucoup…

XN : Ca fait partie du jeu. oui, tu te trompes, et tu te trompes souvent. […] On ne finance pas le succès, on finance le progrès. […] De tous mes investissements, [Square] est la performance la plus spectaculaire. Je crois qu’on a fait x1000. […]

Les Américains que je connais qui ont eu du succès avec leur start-up, ils étaient tous développeurs. [Page 139]

Non seulement ils avaient eu l’idée de leur produit, mais ils avaient aussi développé eux-même leur logiciel, leur site ou leur appli. Google, Facebook, Snapchat, ils ont tous été créés comme ça : par des gens qui codaient leurs propres produits. D’où cette idée qu’une start-up a plus de chances de réussir quand y a un codeur parmi ses fondateurs. C’est pour ça que j’ai créé 42.

[alors que] les fondateurs de licornes, je les adore hein, mai ils ont toujours un peu les mêmes têtes : trois mecs blancs qui ont fait une école de commerce [page 145]

Etre entrepreneur c’est [page 146]

choisir ce que tu fais de la journée. Si t’as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. Tu crées ton propre job. Y a pas de plus grande liberté. Ca va, c’est assez convaincant ?

JLM : Plutôt. Mais tu oublies la pression…

XN : L’important c’est pas ça. l’important c’est ce que tu es capable de créer. […] Pour moi cette volonté de créer quelque chose à partir d’une idée, de regrouper des gens différents pour apporter quelque chose à la société, créer de la valeur, inventer un produit différent, aider les plus démunis. L’entrepreneuriat, c’est une démarche, un état d’esprit. T’as pas besoin de monter une boîte pour être entrepreneur. Tu lances une asso, un projet, un compte sur les réseaux sociaux avec une vraie ligne éditoriale ? Pour moi t’es un entrepreneur. L’entrepreneuriat, ça ne concerne pas que le business. Tu peux être entrepreneur dans l’humanitaire, le social, l’éducation, l’environnement, et j’en passe.

Un désir de revanche ? [Page 204]

Le goût du jeu se suffit à lui-même. Pas besoin de faire de la psychologie. Tout le monde aime jouer; ce sont les terrains de jeu qui différent. Le mien a été le marché des télécoms. Tout est un putain de jeu. Un jeu éternel, auquel les gens jouent depuis le commencement du monde. Alors je joue, et quel que soit le jeu, je veux gagner. Je veux être le premier. C’est plus ou moins long, parfois tu te fais doubler. Et puis tu te rattrapes. C’est ce qui donne du piment à la vie.

[…] Quand j’essaie de comprendre pourquoi j’ai raté, ce n’est pas parce que je regrette d’avoir perdu de l’argent. C’est parce que je veux être numéro un. […] Nan, j’aime gagner tout court. L’argent n’est que le signal que tu as gagné une partie, parce que tu joues avec de l’argent. [Page 205]

Niel n’est pas naïf. C’est même un combattant. Quand il est revenu à Créteil parler aux mômes C’est pas simple d’accrocher leur attention. On est plutôt des blancs, des vieux, voire des vieux cons. Alors j’ai un truc pour les réveiller. Je leur dit : « Voilà, moi aussi, je suis allé à l’école à Créteil, et après je suis allé en prison. » Et là d’un seul coup, les mômes se réveillent. [Page 22] Il reconnait aussi « Moi, depuis tout petit, je voulais gagner de l’argent » [page 15] alors que ses premiers mots de l’entretien sont « Franchement, j’ai eu l’enfance la plus heureuse du monde. On était une famille très unie. Je te jure, tout était parfait. j’étais tellement heureux que je pensais que j’étais le roi du monde, et que mes parents me le cachaient pour que je puisse avoir uen vie normale. »

Mes amis les plus proches sont des entrepreneurs, des Américains dont certains ont créé des réseaux sociaux ou d’autres sont investisseurs. J’aime les entrepreneurs parce qu’ils sont différents, parce qu’ils ont un petit grain, parce que je me fais pas chier avec eux : les gens me voient comme un milliardaire, mais moi, je me vois comme un entrepreneur. [Page 222]

Comment expliquer les débordements des entrepreneurs ? [Page 227]

JLM : Quand Elon Musk défie Mark Zuckerbeg pour un combat de MMA, tout le monde rigole mais il ridiculise l’écosystème. De façon moins visible, les prises de position de Peter Thiel ou de Marc Andreessen sont tout aussi sulfureuses, et donnent le sentiment d’une caste qui se croit au-dessus du commun des mortels. Tu les connais un peu, comment expliques-tu ces débordements ?

XN : Les gens que t’as cités sont super différents les uns des autres. T’en as qui sont un peu fous et qui estiment disposer d’une intelligence supérieure. Et t’en as d’autres qui sont un peu des enfants dans la cour de récré. C’est … spécial : mais ça n’empêche pas qu’ils aient leur charme et qu’ils soient intéressants. […] Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et d’ailleurs ils ont quitté la Silicon Valley. C’est uen partie de l’écosystème. Très bruyante certes, mais une partie seulement.

JLM : Les autres on ne les entend plus. Ils sont aux abonnés absents.

XN : C’est faux, ils font juste autre chose. Et puis si tu prendds le patron actuel de Google, Sundar Pichai, c’est un immigré indien qui ne s’estime pas supérieur au reste de l’humanité. Je ne connais pas ses idées politiques, mais je suis sûr qu’elles sont assez différentes de celles d’Elon Musk. […] Elon Musk ne représente que lui-même. Il s’est enfermé dans un personnage d’extrémiste transgressif et je ne sais pas comment il va s’en sortir. Parce qu’à force de dire des conneries, vient le moment où tu le payes. La moralité c’est que tu peux être à la fois un entrepreneur brillant et un sale con.

Tu sais quand tu parles avec eux, tu te retrouves dans un monde irréel, où l’innovation de rupture est toujours pour demain matin. Combien de fois j’ai entendu dire que la fusion nucléaire, c’est dans un an. Pareil pour la captation de carbone. C’est ce qui fait la force des entrepreneurs : pour eux, si on on n’essaie pas, on n’a aucune chance de réussir. Alors il essayent, encore et encore. C’est pour ça que, malgré tous leurs défauts, j’aime autant ces gens.

En guise de conclusion

J’ai déjà abordé le sujet des dérives de la Silicon Valley, par exemple ici. Ses excès m’attristent et pourtant, j’ai une fascination certaine pour les réalisations de ses entrepreneurs. C’est sans doute la même raison pour laquelle j’ai aussi apprécié la lecture de Une sacrée envie de foutre le bordel. On pourra ne pas être du tout d’accord avec Xavier Niel. On pourra ne pas être d’accord avec tout ce que dit Xavier Niel. Le livre est riche en anecdotes passionantes et aussi en points de vue discutables, il faut simplement se souvenir que l’homme est optimiste et défend la liberté presque sans limite. Sa limite est la loi, et encore… pas à ses débuts.

Je fais un pas de côté. Ma chérie m’a fait découvrir les débuts du groupe MGMT à travers un article de FIP MGMT : une vidéo magique de « Kids » en 2003 fait surface

Le livre de Xavier Niel a un peu cet effet. On retrouve souvent l’enfant derrière le milliardaire, son ton, ses passions. On découvre que l’entrepreneur est un cataphile. Il s’y aventure environ une fois par mois; beaucoup plus quand il était jeune …

La dernière phrase du livre [page 300] : Putain, c’est quand même indécent, la chance que j’ai eue !

PS. Pour ceux que politique et Silicon Valley intéressent, un séminaire tout au long du premier semestre 2025 semble avoir un programme alléchant : Capitalisme numérique et idéologies.

PS2. Mon grand ami Philippe me signale une conférence de Xavier Niel à l’Ecole Polytechnique. Il me demande ce que je trouve « faux » dans les messages. Je réagis après l’encart.

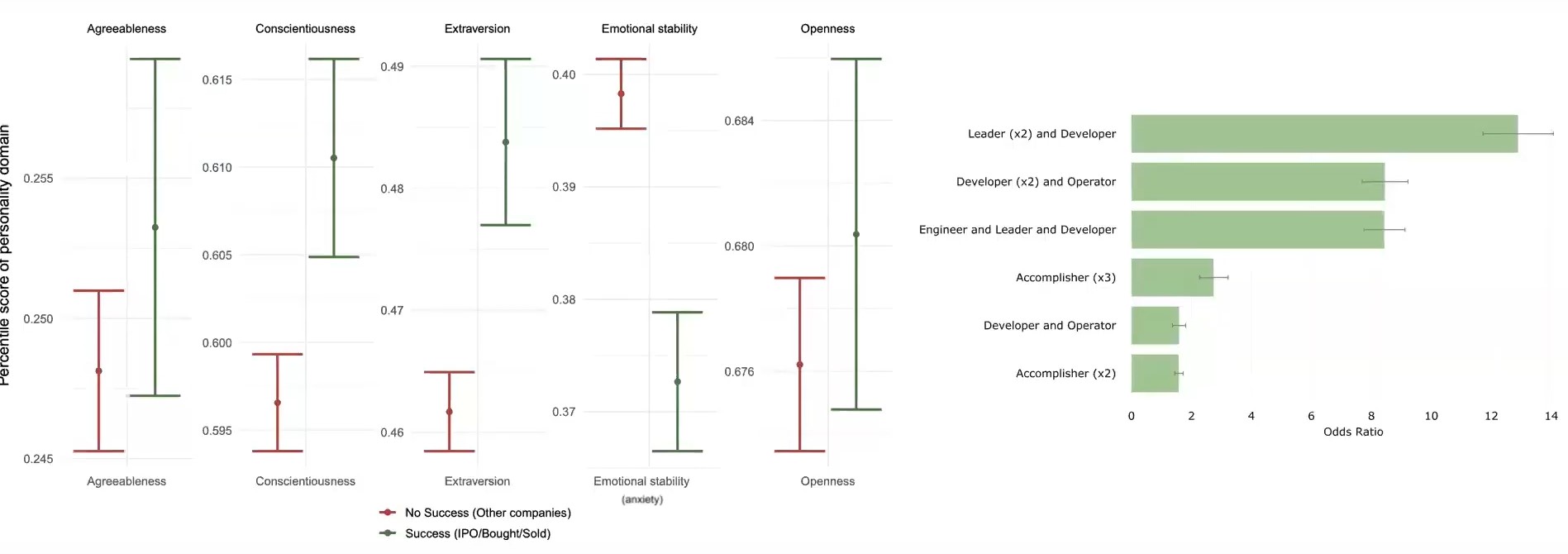

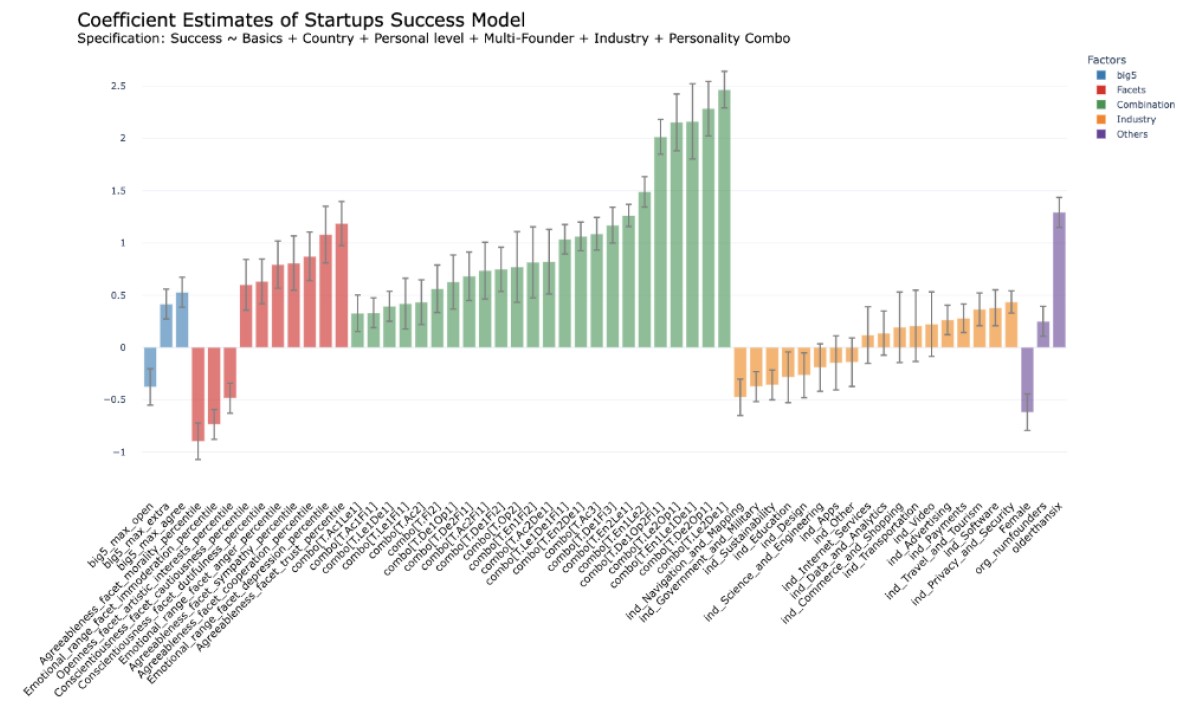

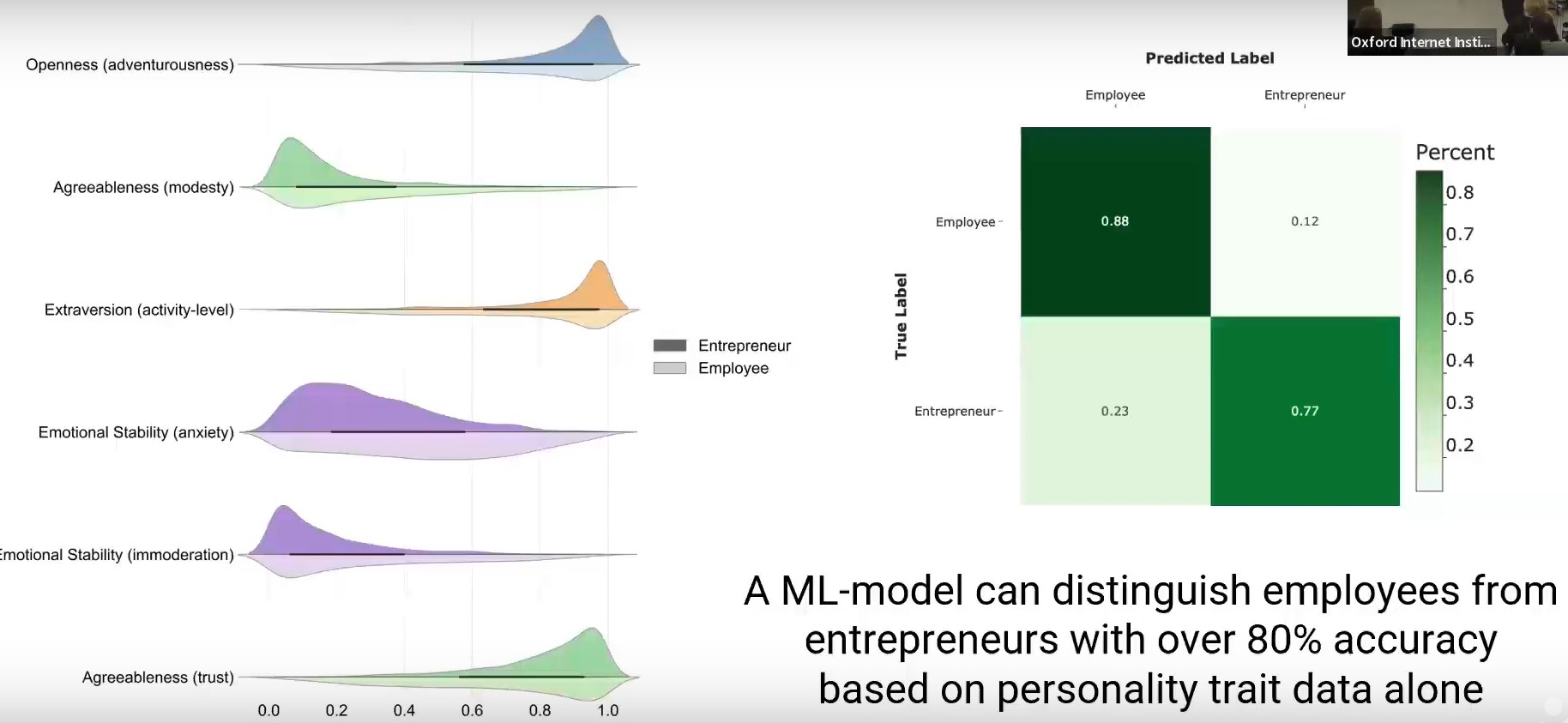

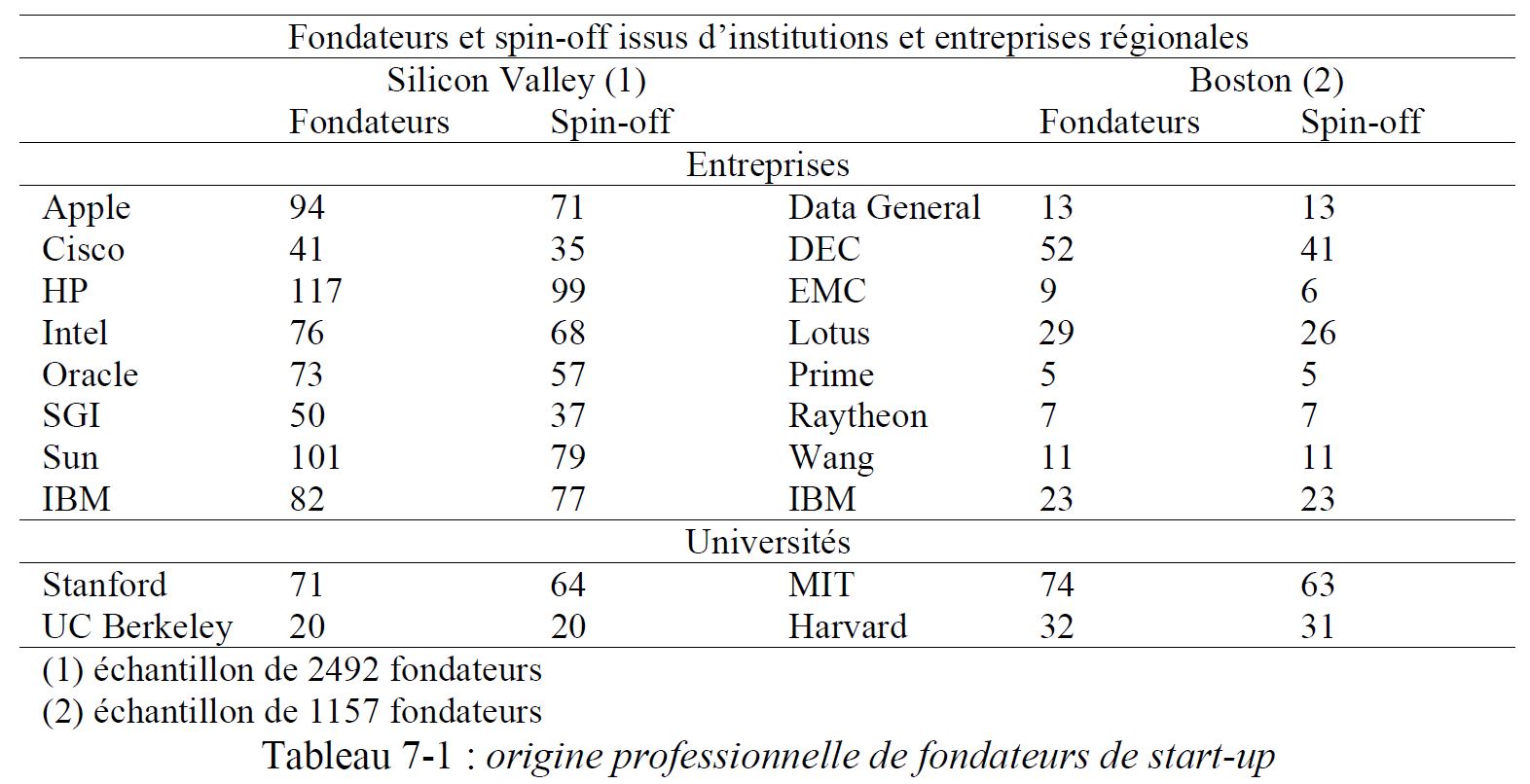

Je ne suis pas convaincu que l’alliance technique – business (X – HEC pour faire court) chez les fondateurs soit une si bonne idée ni que les repeat (serial) entrepreneurs soient statistiquement plus intéressants. Faut-il faire sa startup en France (ou en Europe) ? En 2008, je ne le pensais pas. Aujourd’hui, je suis plus nuancé, mais il est utile de comprendre la culture et l’optimisme de la Silicon Valley. D’ailleurs Xavier Niel le dit de lui-même, c’est un optimiste inarrêtable. La conférence est tout à fait dans l’esprit du livre, et Xavier Niel transmet son optimisme et même son sentiment qu’il est positif de se sentir jeune.