Honte sur moi! Comment est-il possible que je mentionne si peu AnnaLee Saxenian sur ce blog, sans parler de l’importance des migrants dans l’entrepreneuriat? J’avais brièvement mentionné Regional Advantage dans l’article Silicon Valley – more of the same?, mais c’était plus sur la culture de la Silicon Valley et pourquoi cette région a mieux réussi que la région de Boston.

C’est peut-être parce que la migration était une sujet important de mon livre et que je n’ai trouvé rien de nouveau à ajouter par la suite, même si le sujet est d’une importance capitale. Alors permettez-moi d’aborder le sujet des immigrants à nouveau maintenant. Dans son deuxième livre, publié en 2006, The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy AnnaLee Saxenian a analysé l’importance des migrants dans l’entrepreneuriat high-tech, à la fois pour les Etats-Unis et pour les pays d’origine de ces migrants.

Dans un article connexe, elle avait écrit: «Aux États-Unis, le débat sur l’immigration de scientifiques et d’ingénieurs ont porté principalement sur le fait que ces professionnels nés à l’étranger déplacent les travailleurs indigènes. Le point de vue depuis les pays d’origine, en revanche, a été que l’émigration de personnel hautement qualifiés vers les États-Unis représente une grande perte économique, une fuite des cerveaux. Aucun de ces points de vue n’est adéquat dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui. Loin de simplement remplacer les travailleurs autochtones, les ingénieurs nés à l’étranger commencent de nouvelles entreprises et la création d’emplois et de richesse est au moins aussi performante que celle de leurs homologues américains. De plus le dynamisme des régions émergentes d’Asie et d’ailleurs attire maintenant les immigrants qualifiés en retour. Même quand ils choisissent de ne pas rentrer chez eux, ils servent d’intermédiaires reliant les entreprises aux États-Unis avec celles des régions éloignées ». [Brain Circulation: How High-Skill Immigration Makes Everyone Better Off – 2002 – http://www.brookings.edu/research/articles/2002/12/winter-immigration-saxenian]

Enfin, elle termine ainsi: «En définitive, les nouveaux argonautes sont des gens qui ont appris le modèle de la Silicon Valley, le plus souvent en faisant des études supérieures aux États-Unis et se sont profité de l’essor de la Silicon Valley. Ils ont mariné dans la culture de la Silicon Valley et appris. Cela a vraiment commencé à la fin des années 80 pour les Israéliens et les Taiwanais, et plutôt à la fin des années 90 ou même au début des années 00 pour les Indiens et les Chinois. Ils ont commencé à réaliser qu’ils pouvaient tirer profit de leurs propres réseaux personnels dans leurs pays d’origine pour fournir des compétences qui était rare dans la vallée, et qu’ils pourraient même rentrer à la maison et créer des entreprises là-bas qui tireraient profit de leurs anciens réseaux. Habituellement, ils rentraient chez eux en s’appuyant sur leurs camarades d’étude ou leurs amis de l’armée, dans le cas d’Israël. Ils comprenaient comment fonctionnaient les institutions et la culture de ces lieux, souvent la langue aussi, mieux que quiconque dans le monde. »

Des Nouveaux Argonautes, je ne prendrai que deux petits paragraphes: « L’élite des diplômés de l’Université Nationale de Taiwan, par exemple, est venue aux États-Unis dans les années 1980, comme l’a fait la majorité de l’ingénieurs et diplômés en sciences informatiques des prestigieux Indian Institutes of Technology. Les universités techniques des petits pays comme l’Irlande et Israël font également état de fortes proportions de diplômés partis étudier aux Etats-Unis, même si leur nombre est trop faible pour apparaître dans les statistiques. » [Page 50]

Maintenant, l’argument déprimant! « L’élite technique de pays comme la France ou le Japon allait automatiquement vers des postes à statut élevé au sommet des grandes entreprises ou de la fonction publique. Ils sont peu incités à étudier ou travailler à l’étranger, et souvent cette élite doit faire face à des coûts d’opportunité importants s’ils le font. Par conséquent, relativement peu suivent une formation universitaire aux États-Unis, et ceux-ci reviennent souvent dans leur pays directement après l’obtention du diplôme. Ceux qui restent dans la Silicon Valley pour une plus longue période ne sont pas susceptibles d’avoir accès au capital, aux opportunités professionnelles, ou même au respect quand ils rentrent. » [Page 333]

Saxenian a une longue histoire sur le sujet. Elle a commencé en 1999 quand elle a publié

Silicon Valley’s New Immigrant Entrepreneurs.

Dans deux études connexes, Saxenian et ses collègues ont fait une analyse quantitative beaucoup plus profonde. Il s’agit de America’s New Immigrant Entrepreneurs en 2007 de Vivek Wadhwa, AnnaLee Saxenian, Ben Rissing, et Gary Gereffi; cette étude fut mise à jour en 2012 dans America’s New Immigrant Entrepreneurs: – Then and Now écrit par Vivek Wadhwa, AnnaLee Saxenian et F. Daniel Siciliano.

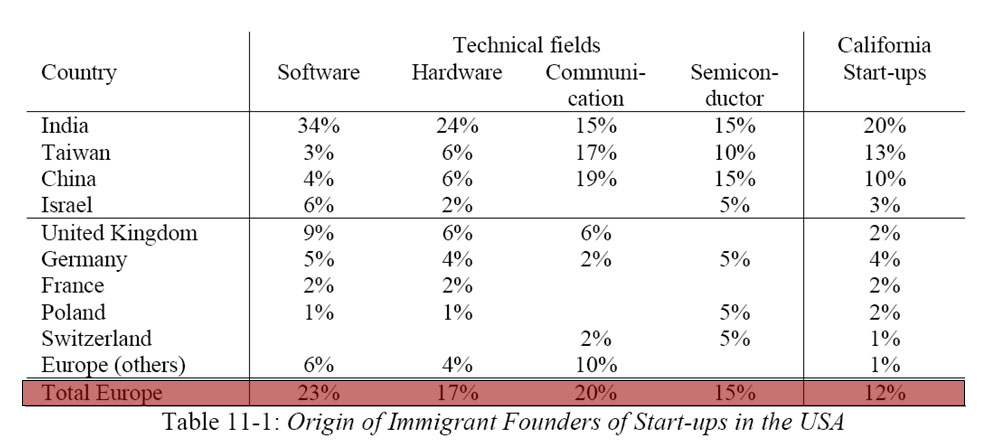

Il y a un tableau j’avais utilisé dans mon livre que j’ai trouvé frappant: l’Europe a de nombreux migrants dans la Silicon Valley, comme indiqué ci-dessous. Mais nous n’avons pas été capables (encore) de les utiliser avec profit autant que l’Asie l’a fait. Nous commençons seulement …

L’Europe voit la valeur de la migration (toujours dans un sens, attirer les talents) et j’espère espérons que nous serons apprendre plus encore de toutes ces leçons …