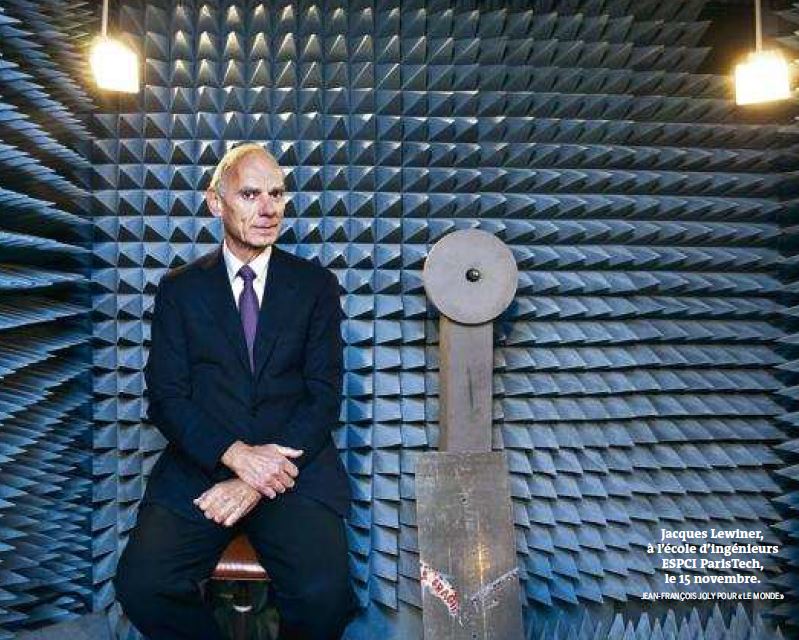

J’ai eu la chance de rencontrer cet après-midi Jacques Lewiner, universitaire et entrepreneur français de renom, qui a beaucoup contribué à faire de l’ESPCI une école d’ingénieurs totalement atypique dans le paysage français. C’est sans doute l’école qui « innove » le plus, en particulier par ses spin-offs.

Nul besoin de vous relater la rencontre car tous ses messages se trouvent dans une excellente interview qu’il a donné au journal Le Monde en novembre dernier intitulée « En France, il existe un énorme potentiel d’innovation ». L’article est en ligne (et payant semble-t-il) mais il en existe aussi une version pdf. Je me permets donc de la recopier ci-dessous. Sa philosophie est simple: il faut encourager et encourager encore, avec beaucoup de flexibilité; il faut fortement encourager l’entrepreneuriat avec la Silicon Valley, Boston et Israel comme modèles.

Une anecdote avant de vous laisser lire l’interview: il s’est amusé à me rappeler plusieurs fois que sa vision des choses ne lui a pas fait que des amis tant il pense que la proximité avec l’industrie et la flexibilité sont essentielles. Mais il m’a raconté n’être que le successeur d’une lignée illustre à la philosophie similaire: Paul Langevin fut un scientifique de renom, un inventeur et auteur de brevets sur les sonars et… un communiste. L’ESPCI fut fondée par des ingénieurs inquiets du retard pris par la France et ses universités en chimie après la perte de l’Alsace et la Lorraine en 1870. La culture protestante facilita peut-être des liens plus étroits entre académie et industrie. (Voir l’Histoire de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris)

« En France, il existe un énorme potentiel d’innovation »

Pour le chercheur et entrepreneur Jacques Lewiner, il faut en finir avec l’idée que la recherche n’est pas compatible avec la création de richesse. Jacques Lewiner est directeur scientifique honoraire de l’école d’ingénieurs ESPCI ParisTech. Cet ancien chercheur aux « mille brevets » (en tenant compte des nombreux pays où ces brevets ont été déposés) est également à la tête du fonds de dotation ESPCI Georges-Charpak destiné à aider les chercheurs à mettre leurs idées en application. Il est aussi le doyen de la valorisation à Paris Sciences et Lettres (PSL), université de recherche regroupant plusieurs établissements. En parallèle à sa carrière de chercheur, il a créé ou cofondé de nombreuses entreprises, dont Inventel (fabricant de box Internet), Finsecur (sécurité incendie), Cytoo (analyse cellulaire) et Fluigent (gestion des fluides).

Qu’entendez-vous par innovation ? C’est ce qui permet de transformer des connaissances acquises – par l’étude, l’imagination, la recherche… – en un produit, un procédé, un service nouveau. Parmi ces connaissances, celles issues de la recherche ont un très fort effet de levier. Mais l’innovation ne donne pas forcément un prix Nobel. Et réciproquement, des idées magnifiques intellectuellement peuvent s’avérer sans intérêt industriel ! Par exemple, j’étais convaincu de l’intérêt des matériaux plastiques piézo-électriques, pour lesquels une tension électrique apparaît lorsqu’on les déforme. J’ai déposé des brevets et je pensais que ces dispositifs seraient utilisés partout. C’était il y a plus de vingt ans et ce n’est toujours pas le cas. Seuls quelques sièges de voiture ont pu détecter grâce à eux la présence d’un passager… En fait, souvent, les ingrédients de l’innovation sont déjà là, mais il manque quelqu’un pour les réunir. Lorsque nous avons imaginé les premières box Internet avec Eric Carreel, en créant Inventel, cela n’avait rien de génial. Nous avons simplement eu l’idée de mettre dans un même appareil un modem, un routeur, un pare-feu, une interface radio… Nous avons eu d’ailleurs beaucoup de mal à convaincre les opérateurs de l’intérêt d’un tel appareil, mais, heureusement pour nous, Free est arrivé et a ouvert le marché.

Vous n’avez pas toujours rencontré le succès, comme le montre l’aventure du premier livre électronique, commercialisé par Cytale, qui déposa le bilan en 2002. Quelles leçons tirez-vous des échecs ? Par définition, innover, c’est prendre des risques. Rien n’est acquis d’avance. En cas d’échec, il faut en analyser les raisons et ainsi gagner une expérience que les autres n’ont pas. C’est un enrichissement. Je me souviens d’ailleurs très bien de mon premier échec. J’étais convaincu d’avoir trouvé de nouvelles propriétés des « électrets », équivalents en électricité de ce que sont les aimants dans le magnétisme. J’ai finalement réalisé qu’ils étaient déjà connus depuis plus d’un siècle. Toutefois, ils pouvaient permettre la conception de nouveaux capteurs, en particulier les microphones. J’ai essayé de convaincre de grands industriels en les abordant par leur centre de recherche, et non par leur service commercial. C’était une erreur. Ces laboratoires n’avaient évidemment aucun intérêt à défendre une invention qu’ils n’avaient pas trouvée ! J’ai alors eu la chance de rencontrer un entrepreneur remarquable, Paul Bouyer, avec lequel j’ai pu créer ma propre entreprise. L’avenir s’offrait à nous, mais j’ai fait en un temps record toutes les erreurs possibles. Je voulais tout faire moi-même, sans comprendre l’importance du travail en équipe. L’aventure a duré un an…

Dans quelle position la France est-elle en matière d’innovations ? Il existe un potentiel énorme chez nous. Les gens sont bien formés et la recherche est de qualité. La culture de base est donc en place. Mais il existe trop d’obstacles entre la découverte scientifique et l’application qui séduira le marché. Notre système bride trop les initiatives. Il faut simplifier les lois françaises et en finir avec certaines absurdités.

Lesquelles ? Avant la loi Allègre de 1999, un chercheur ne pouvait même pas entrer dans un conseil d’administration ! Cela a changé, mais des absurdités persistent. Aujourd’hui, il est très difficile pour un chercheur de devenir consultant: l’autorisation peut lui parvenir au bout d’un temps très long, parfois un an, et, en plus, il faut que cela soit hors de son domaine de compétence ! Heureusement, certains dégourdis arrivent à se débrouiller, mais cela est un frein pour la grande majorité. A l’ESPCI ParisTech, pour aider nos chercheurs, nous avons créé un fonds de dotation. Nous nous faisons fort de répondre dans les deux semaines à un chercheur qui déclare une invention. Dans certains établissements, cette réponse peut prendre de six mois à dix-huit mois ! Un tel délai est de nature à retarder la publication scientifique du chercheur. On pourrait imaginer une règle qui stipule qu’au-delà de deux mois l’absence de réponse signifie accord.

Les brevets sont-ils indispensables ? Oui, ils sont utiles de deux manières. D’une part, ils évitent en cas de succès que l’innovation ne soit copiée et, d’autre part, ils sécurisent les investisseurs lors d’une levée de fonds. Mais les brevets peuvent parfois être comme des mirages. Le CNRS a longtemps reçu beaucoup de redevances de brevets de Pierre Potier sur les médicaments antitumoraux Taxotere et Vinorelbine. Mais, tombés dans le domaine public, ces brevets ne rapportent plus. [En 2008, ils représentaient 90 % des redevances du CNRS]. Pour créer de la richesse à partir de la recherche, il faut également favoriser la création d’entreprises innovantes. A l’ESPCI ParisTech, nous aidons à la prise de brevets mais aussi à la création de start-up, en leur accordant des conditions très favorables en contrepartie de 5 % de leur capital. C’est un modèle de fonctionnement similaire à celui de l’université de Stanford [en Californie], dont le portefeuille de participations dans des start-up (comme Google) représente plus que les revenus des brevets. Certains établissements demandent des parts de 10 % à 25 % dans les start-up, et exigent en plus le remboursement des prêts consentis. C’est beaucoup trop gourmand et décourageant pour les chercheurs. Il y a quelques années, l’Ecole centrale estimait que ses start-up généraient sur dix ans un chiffre d’affaires cumulé de 96 millions d’euros. Pour l’ESPCI ParisTech, sur la même période, c’était 1,4 milliard. Et pour l’Institut Technion, en Israël, 13 milliards en 2013. Ne me dites pas qu’on ne peut pas faire pareil en France !

Peut-être est-ce une question de culture. Peut-on la changer ? Il ne faut pas opposer recherche et création d’activité économique. Mais c’est vrai qu’en France persiste parfois encore l’idée que les chercheurs ne doivent pas bénéficier financièrement de leurs travaux. Or, il n’est pas choquant que la bonne recherche crée aussi de la richesse économique. Nous devons créer un terreau favorable en laissant le plus de liberté possible aux chercheurs. Nous pouvons aussi améliorer la formation des chercheurs et ingénieurs. L’université de Stanford ou le Technion sont ici aussi des modèles. La première, avec son Biodesign Center, favorise le mélange des cultures entre physiciens, chimistes, médecins, biologistes, informaticiens… Dans le cadre de leur cursus, ses étudiants doivent déposer un brevet, voire fonder une entreprise ! A PSL, nous avons créé dans cet esprit un nouveau parcours, l’Institut de technologie et d’innovation, dans lequel recherche et innovation sont mêlées.

Beaucoup d’économistes fondent leurs espoirs sur le numérique pour doper la croissance. Qu’en pensez-vous ? Bien entendu, le numérique aura sa place dans le futur puisqu’il interviendra dans tous les métiers. On assimile parfois numérique et sociétés Internet. Ces dernières rencontrent parfois des succès phénoménaux, parfois éphémères. Beaucoup échouent. Le secteur qui peut bénéficier directement de la recherche est le secteur industriel, créateur d’emplois et d’activités. Sommes-nous arrivés au pic du développement et des innovations ? Certainement pas. Au contraire, un monde nouveau est en train de s’ouvrir pour les nouvelles générations à la confluence de la chimie, de la physique, de la biologie, de l’électronique et des technologies de l’information. Tout cela continuera à se traduire par une amélioration de la qualité de vie. Ne mettons pas d’obstacles artificiels sur ce chemin et soyons donc optimistes sur les résultats qui en découleront.

Propos recueillis par David Larousserie

Le Monde le 23 novemvre 2014