Être poète ce n’est pas nécessairement écrire – suivant ce régime de précision extrême, de rigueur obsessionnelle, de connaissance et de transgression des règles, qui caractérise le genre littéraire diffus et polymorphe nommé « poésie ». Ce serait, au-delà ou en deçà, un voeu de subversion du banal et de perversion de l’attendu.

En refermant l’hypothèse K d’Aurélien Barrau, j’ai surtout ressenti une fascination pour une analyse provocante de l’état actuel de la science et de sa sœur inséparable, la technologie. Je n’y ajouterai que deux citations à celle qui ouvre ce post (page 202 de l’édition Grasset dans la collection dirigée par Mathieu Vidard.)

Il serait bien trop simple d’opposer la « bonne science », fondamentale, pire, désintéressée, à la « mauvaise science », appliquée, ingénierique, technologique. Peut-être un certain manichéisme est-il légitime face à l’urgence et à l’ampleur de la catastrophe. Mais la ligne de démarcation n’est pas à chercher ici. Elle se dessinerait plutôt entre la science qui sur-affirme le déjà su ou le déjà vu et celle qui fait vaciller les construits et les édifiés. L’essentiel est ici. [Page 104]

La poésie n’intervient pas comme métaphore guillerette mais en tant que dynamique paradigmatique d’une connaissance pointue ouverte sur son propre questionné. Une maîtrise souveraine de la langue qui, pourtant, s’autorise à chaque phrase l’exercice d’une profonde violence à la grammaire comme à la syntaxe. [Page 112]

En refermant l’hypothèse K je n’ai pas eu d’autre choix que de le réouvrir et d’en faire une seconde lecture plus minutieuse, notamment pour noter tous les mots qui m’avaient arrêtés, avec l’intention d’en fournir un lexique à la fin de ce post.

Vous m’avez compris, l’essai d’Aurélien Barrau n’est pas toujours d’une lecture facile. Deux chapitres échappent au constat. « L’exemple » présente l’interprétation relationnelle et assez lumineuse de Carlo Rovelli de la mécanique quantique. Les choses n’existeraient qu’en tant qu’elles interagissent. Le chapitre « L’impossible » rappelle « la posture radicale » et « l’intransigeance acérée » d’Alexander Grothendieck.

Je crois qu’on peut lire Aurélien Barrau comme on peut lire Jón Kalman Stefánsson, pour la simple raison qu’ils illustrent l’importance de la poésie dans un monde qui va courir à sa perte si celle-ci disparait.

PS (avant lexique) : je mélange un peu les choses. Comment un individu peut-il en être amené à penser comme Aurélien Barrau ou Alexander Grothendieck. Et pourquoi certains vont-ils s’opposer farouchement à leurs idées ? Ce matin sur France Culture, une conversation similaire a eu lieu, que l’on peut résumer par son titre Être de droite ? Je vous encourage à écouter l’interview de Laetitia Strauch-Bonart. C’est instructif. IL s’agit sans doute d’une promotion d’un livre puisque le lendemain, on pouvait l’écouter sur France Inter !

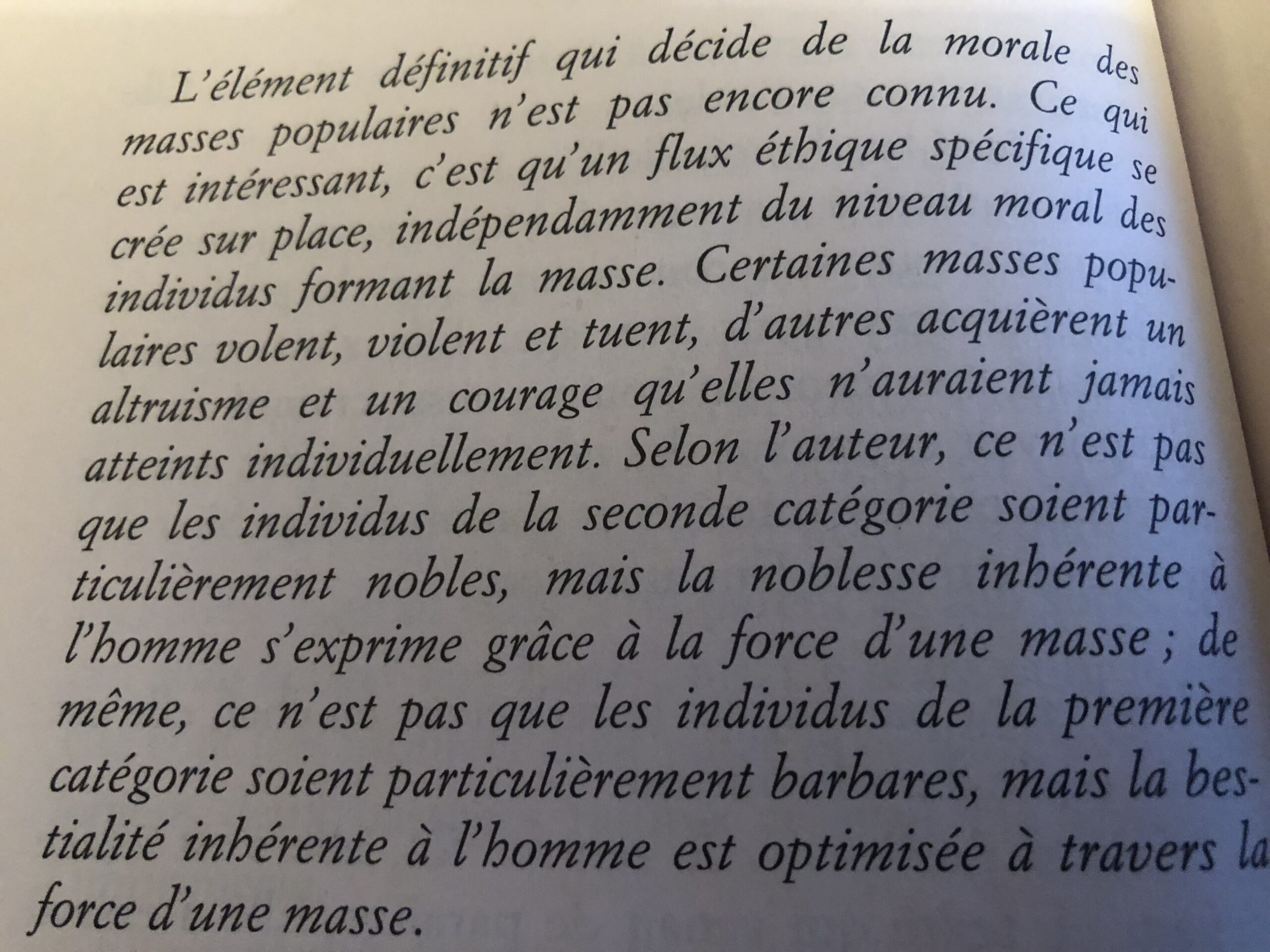

Comme il est difficile de (é)changer (sur) les convictions, j’en préfère parfois la littérature. Que dire de cet extrait de la récente prix Nobel de littérature Han Kang ?

L’élément définitif qui décide de la morale des masses populaires n’est pas encore connu. Ce qui est intéressant, c’est qu’un flux éthique spécifique se crée sur place, indépendamment du niveau moral des individus formant la masse. Certaines masses populaires volent, violent et tuent, d’autres acquièrent un altruisme et un courage qu’elles n’auraient jamais atteints individuellement. Selon l’auteur, ce n’est pas que les individus de la seconde catégorie soient particulièrement nobles, mais la noblesse inhérente à l’homme s’exprime grâce à la force d’une masse ; de même, ce n’est pas que les individus de la première catégorie soient particulièrement barbares, mais la bestialité inhérente à l’homme est optimisée à travers la force d’une masse.

LEXIQUE

Aurélien Barrau emploie des mots techniques, des mots rares, on pourra s’en moquer ou apprécier. Il emploie deux fois « Holistique » qui est l’un des mots que j’ai de plus en plus de mal à entendre tant il me semble galvaudé. Mais les autres le sont moins, je vous laisse juger. Les pages font à nouveau référence à l’édition Grasset. Les sources sont indiquées à la fin de la définition et proviennent de Wikipedia, du Wiktionnaire, de Larousse ou du CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).

Abstrus (p.107) : qui est difficile à comprendre (CNRTL).

Abscons : obscur, mystérieux, difficile à pénétrer. Étant donné que pour abstrus comme pour abscons, l’anton. est l’adj. clair, abscons peut être considéré comme un renforcement superl. de abstrus. (CNRTL)

Aléthique (p.51): se dit des modalités du sens d’une proposition : vrai ou faux, nécessaire ou contingent, possible ou impossible. (Wiktionnaire).

Allant (p.102) : qui fait preuve d’activité / qui aime l’activité (CNRTL).

Anachronie (p.141) : inadaptation d’une personne à son époque (Wiktionnaire).

Autolyse (p.51) : (du grec αὐτο- auto- « soi-même » et λύσις / lusis « dissolution ») destruction par ses enzymes, suicide en psychologie (Wikipedia). Voir aussi Lyse p.115, Zoélyse p.132.

Axiologie (p.47) : (du grec : axia ou axios, valeur, qualité) science des valeurs sociologiques et morales ou, en philosophie, à la fois une théorie des valeurs (axios) ou une branche de la philosophie s’intéressant au domaine des valeurs (Wikipedia).

Axiologique : relatif aux valeurs.

Cachexie (p.92) : état caractéristique de nombreux cancers en phase avancée qui se traduit par un amaigrissement extrême lié à une dénutrition, pouvant évoluer vers une issue fatale, sans traitement à l’heure actuelle (Wikipedia).

Cardinal (p.22) : qui est fondamental, essentiel (Larousse).

Céans (p.143) : ici, dedans (Wiktionnaire).

Clinamen (p.143) : (en français : déclinaison) en physique épicurienne, l’écart ou une déviation spontanée des atomes par rapport à leur chute dans le vide, qui permet aux atomes de s’entrechoquer (Wikipedia).

Définitoire (p.43) : 1. Relatif à une définition. 2. Qui constitue la définition de quelque chose (Wiktionnaire).

Diapré (p.35) : Varié de plusieurs couleurs. De couleur variée et changeante (Wiktionnaire).

Dialectal (p.45) : Relatif au dialecte.

Dialecte : Proche parent d’une langue dominante ou officielle mais qui s’en distingue et qui, avec cette langue dominante, étaient autrefois variétés régionales l’une de l’autre.

(Wiktionnaire)

Idiome : langue (envisagée comme ensemble des moyens d’expression communs à une communauté) et termes qui désignent diverses espèces de langues et variétés régionales et sociales d’une même langue (Wikipedia).

Efficient (p.101) : qui aboutit à de bons résultats avec le minimum de dépenses, d’efforts, etc. ; efficace : Une collaboration efficiente. (Larousse) Tout se joue donc dans la rapidité et l’optimisation dans l’efficience, tandis que l’efficacité cherche à faire les bonnes tâches peu importe le temps ou l’argent que cela prendra. (Voir aussi CNRTL)

Émétique (p.68) : vomitif (Wikipedia).

Épiphanie (p.52/171) : (du grec ancien ἐπιφάνεια, epiphaneia, « manifestation, apparition soudaine ») est la compréhension soudaine de l’essence ou de la signification de quelque chose (Wikipedia).

Épistémique (p.20) : Relatif à la connaissance. Voir aussi épistémè et épistémologie (Wikipedia).

Éthique (p.41) : (ou philosophie morale), discipline philosophique portant sur les jugements moraux. Elle examine les questions normatives, concernant ce que les individus devraient faire, ainsi que les questions méta-éthiques sur la nature même de la moralité (Wikipedia).

Étiologie (p.131/186) : en médecine, l’étiologie (ou étiopathogénie) est l’étude des causes et des facteurs d’une maladie (Wikipedia). Voir aussi téléologie plus bas.

Essence (p.16) : (du latin essentia, du verbe esse, être, traduction du grec ousia) en métaphysique « ce que la chose est », sa nature, par distinction d’avec l’existence, qui est « l’acte d’exister », et d’avec l’accident, qui est ce qui appartient à la chose de manière contingente. L’essence est ce qui répond à la question du « qu’est-ce que cela est ? » pour un être (Wikipedia).

Exergue (p.120) : formule, pensée, citation placée en tête d’un écrit pour en résumer le sens, l’esprit, la portée, ou inscription placée sur un objet quelconque à titre de devise ou de légende (CNRTL).

Hétérotopie/que (p.72) : localisation physique de l’utopie (terme dû à Michel Foucault) (Wikipedia).

Homéostasie (p.179) : stabilisation, réglage chez les organismes vivants, de certaines caractéristiques physiologiques (pression artérielle, température, etc.) (Wikipedia).

Immanent (p.140) : qui est contenu dans la nature d’un être, ne provient pas d’un principe extérieur (s’oppose à transcendant) (Larousse).

Immanentisme/iste : doctrine qui prône l’immanence de Dieu ou d’un absolu au sein de la nature, de l’homme, de l’histoire (Wikipedia).

Intellection (p.48) : Activité de l’intellect, acte par lequel l’esprit conçoit (Wiktionnaire).

Karkinos (p.179) : (du grec ancien Καρκίνος, « crabe ») « C’est Hippocrate (460-377 avant J-C) qui, le premier, compare le cancer à un crabe par analogie à l’aspect des tumeurs du sein avec cet animal lorsqu’elles s’étendent à la peau. La tumeur est en effet centrée par une formation arrondie entourée de prolongements en rayons semblables aux pattes d’un crabe » (Centre Paul Strauss)

Carcinogène : qui cause ou peut causer le cancer (Wiktionnaire).

Litote (p.19) : figure de style et d’atténuation qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage (Wikipedia).

Lyse (p.115) : Destruction d’éléments organiques par des agents physiques, chimiques ou biologiques. Voir aussi Auolyse p.51, Zoélyse p.132.

Mélioratif (p.48) : qui a une connotation favorable (CNRTL). Contraire : péjoratif.

Méphitique (p.68) : qui sent mauvais et est toxique (Wiktionnaire).

Ontologie (p.16) : une branche de la philosophie et plus spécifiquement de la métaphysique qui, dans son sens le plus général, s’interroge sur la signification du mot « être » (Wikipedia).

Palimpseste (p.44) : (du grec ancienπα λίμψηστος / palímpsêstos, « gratté de nouveau ») manuscrit constitué d’un parchemin déjà utilisé, dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau (Wikipedia).

Poliade (p.174) : en théologie, divinité qui protège une cité qui lui rend un culte spécifique (Wikipedia).

Praxéologie/que (p.41) : (de praxis) champ disciplinaire centré sur l’étude de l’action humaine. Ses objectifs varient selon les disciplines et les chercheurs : la réflexion peut être orientée en vue d’intervenir sur des domaines d’action réels ou elle peut être destinée à constituer une approche analytique ou une science de l’action (Wikipedia).

Praxinoscope (p.196) : Jouet optique inventé en 1876 donnant l’illusion du mouvement et fonctionnant sur le principe de la compensation optique. (Wikipedia).

Profus.e (p.94) : qui se répand en abondance. Qui existe, se répand avec profusion (CNRTL).

Diffus.e (p.94) : qui se répand dans toutes les directions (qui délaye sa pensée).

Réourdissage (p.134) : terme issu de « ourdissage » qui est l’opération préalable et préparatoire du tissage qui consiste à assembler les fils de chaînes parallèlement par portées, dans l’ordre qu’ils occuperont dans l’étoffe. L’ourdissage consiste à disposer les fils les uns à côté des autres sur une grande longueur afin d’en former une nappe sur une largeur déterminée (CNRTL).

Sénescence (p.179) : en biologie, processus physiologique qui entraîne une lente dégradation des fonctions de la cellule à l’origine du vieillissement des organismes (Wikipedia).

Sentience (p.130) : Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie (Wikipedia).

Subsumer/ant (p.130) : penser/ant (un objet individuel) comme compris dans un ensemble (CNRTL).

Suraffirmer/ation (p.16) : Affirmer plus que la normale, ou de façon excessive (Wiktionnaire).

Systémique (p.17) : manière de définir, étudier, ou expliquer tout type de phénomène, qui consiste avant tout à considérer ce phénomène comme un système (Wikipedia).

Systéme : Un système est un ensemble d’éléments interagissant entre eux selon certains principes et règles (Wikipedia).

Tautégorique (p.115) : « La mythologie n’est pas allégorique : elle est tautégorique [allégorique renvoie à un autre ; tautégorique renvoie au même]. Pour elle, les dieux sont des êtres qui existent réellement, qui ne sont rien d’autre, qui ne signifient rien d’autre, mais signifient seulement ce qu’ils sont. (Selon Paul Ricoeur in « Le symbole donne à penser »).

Tautégorique étant particulièrement rare, voici une autre citation : Cependant, là où la Théorie critique exige de la prudence et une modification incessante du « jugement existentiel théorique [3] », l’esthétique lyotardienne semble absolutiser la sensation, celle-ci étant comprise d’une manière tautégorique, c’est-à-dire à la fois comme état et information sur cet état. La seule voie, pour l’œuvre d’art, de ne pas retomber dans une représentation, serait de devenir le témoin du « désastre » sublime, ou, autrement, d’une incompatibilité principielle entre le mode logique et le mode esthétique. Cependant cette projection du caractère tautégorique du jugement réfléchissant sur une œuvre d’art s’avère, d’une part, problématique car il s’agit d’un concept extra-artistique et, d’autre part, potentiellement contradictoire car elle semble reproduire – sur un niveau différent, certes – la logique de la représentation (dans le sens où il s’agit de représenter le « désastre » sublime par le moyen de la peinture par exemple). Dans cet article nous voudrions analyser la démarche philosophique de Lyotard qui consiste à s’opposer à l’esthétisation généralisée par une précision des concepts proprement esthétiques et leur différenciation par rapport aux concepts de la raison. Il s’agira de comprendre plus largement, en s’appuyant sur l’étude du cas de l’esthétique lyotardienne, s’il est possible de défaire le nœud de l’esthétique à l’époque de l’esthétisation omniprésente. (Cairn)

Taxinomie/onomie (p.38) : science des classifications (Wikipedia).

Téléologie (p.186) : courant philosophique soutenant le rôle déterminant des causes finales, de la finalité (Wikipedia).

Théandrique (p.63) : qui est à la fois homme et dieu; qui se rapporte, qui appartient à cette double nature humaine et divine. (Du grec ancien, composé de Θεός, Théos (« Dieu »), ἀνδρεῖος, andreios (« d’homme ») et -ικός, -ikós) (Wiktionnaire).

Topique(s) (p.142) : forme de représentation du fonctionnement de l’appareil psychique, différencié en systèmes organisés les uns par rapport aux autres (Wikipedia).

Trabendisme (p.127) : commerce de contrebande s’effectuant en Algérie, par voie aérienne, comme composante du commerce du cabas, ou via les frontières de l’Algérie (Wikipedia). Aurélien Barrau ajouter deux mots, Contrebandier et Bandolier. Je n’ai toutefois trouvé pour ce dernier qu’un terme anglais qui signifie cartouchière, c’est-à-dire un sac de petite taille (ou une ceinture) généralement en peau dont les soldats et les chasseurs se servent pour ranger leurs cartouches (L’Internaute) encore que Corneille l’utilise aussi (voir Wiktionnaire) au lieu de Bandoulier – Brigand qui écume les montagnes. C’est aussi le nom donné aux trafiquants qui passent la frontière franco-espagnole à travers les Pyrénées (Wiktionnaire à nouveau).

Truisme (p.19) : vérité trop manifeste, qu’il est superflu de vouloir démontrer et qui ne vaut même pas la peine d’être énoncée (Wiktionnaire). La page Wikipedia renvoie à Lapalissade.

Uchronie (p.126) : dans la fiction, genre qui repose sur le principe de la réécriture de l’Histoire à partir de la modification du passé (Wikipedia).

Zététique (p.94) : (du grec ancien zetetikos, qui aime chercher, qui recherche) étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges (Wikipedia).

Zoélyse (p.132) : destruction totale et méthodique de la vie en son essence même (créé par l’auteur). Voir aussi Autolyse p.51 et Lyse p.115.