Comme suite à mon post de vendredi, voici une chronique que je commence à l’EPFL pour parler de start-up. je me permets de la relayer ici. J’y parle de Aleva, belle start-up en croissance et de capital-risque. La voici donc:

10.02.12 – Aleva Neurotherapeutics est parvenue à lever 10 millions de capital-risque. La start-up de l’EPFL démontre que ce mode de financement n’est pas hors de portée des jeunes entreprises suisses.

Pour ce billet inaugural à la rubrique «la start-up du mois», je me devais de parler d’Aleva Neurotherapeutics. Andre Mercanzini, son fondateur, a obtenu son doctorat au Laboratoire de microsystèmes (LMIS4) de Philippe Renaud. Pourquoi cette motivation ? Parce qu’Andre est emblématique de l’entrepreneur passionné et persévérant. Il a obtenu un Innogrant en 2008, cette bourse qui permet aux apprenti-entrepreneurs de se consacrer à leur projet de start-up pendant un an. La vie d’entrepreneur n’est pas un long fleuve tranquille, et il y faut non seulement de l’enthousiasme mais aussi du courage. Et ne pas y aller seul. En attirant un autre entrepreneur dans l’aventure, Jean-Pierre Rosat, Andre va convaincre trois fonds de capital-risque (basés à Lausanne, Bâle et Zurich) d’investir. Mais ce n’est qu’en août 2011 qu’une levée de fonds de 10 millions de francs a pu être réalisée, trois ans après la fondation d’Aleva !

Je ne vais pas m’étendre sur l’activité de la start-up. Aleva développe des électrodes pour la neurochirurgie, qui sont placées dans le cerveau de certains patients atteints de la maladie de Parkinson ou de fortes dépressions. Je ne vais pas non plus vous parler plus avant d’Andre Mercanzini ; il parle beaucoup mieux lui-même de son aventure. Par contre, je note qu’Andre est déjà devenu un « role model » pour les autres entrepreneurs de l’EPFL et qu’il a eu lui-même la chance de faire sa thèse dans un laboratoire très entrepreneurial. Si vous allez sur la page du LMIS4 citée plus haut, vous verrez que pas moins de 13 start-up en sont issues. L’émulation est un élément clé.

Le capital-risque : pour les start-up à croissance rapide

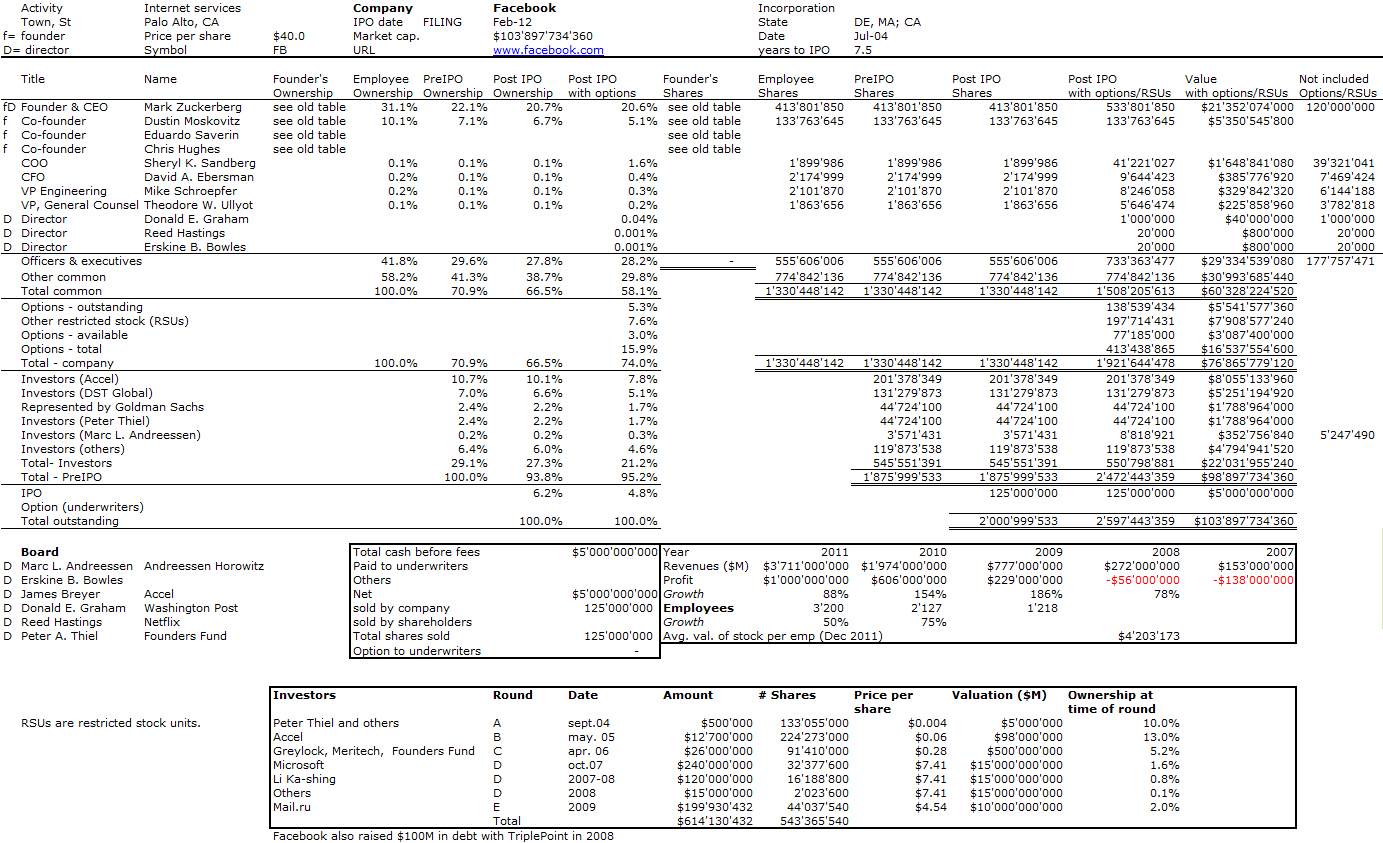

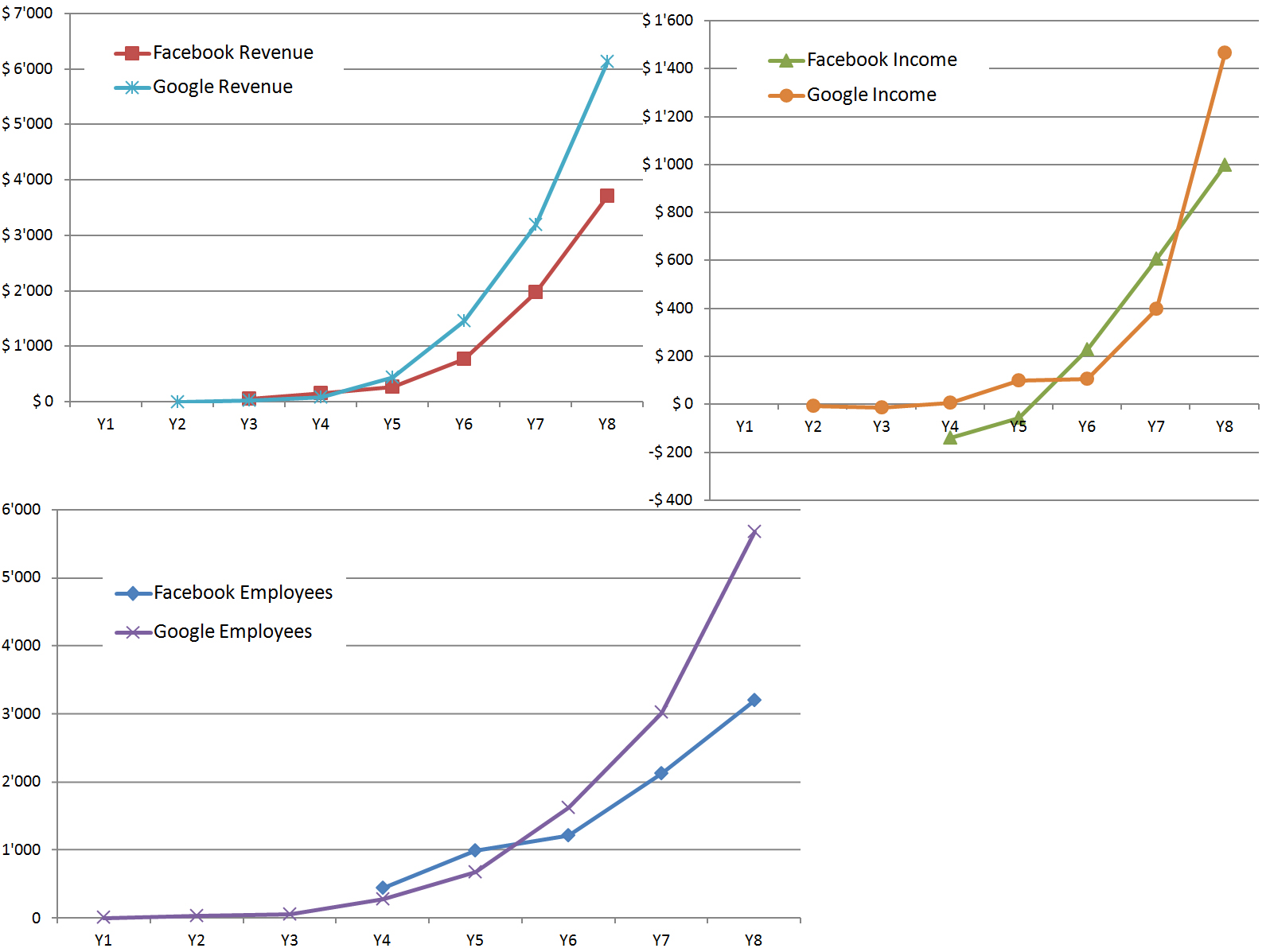

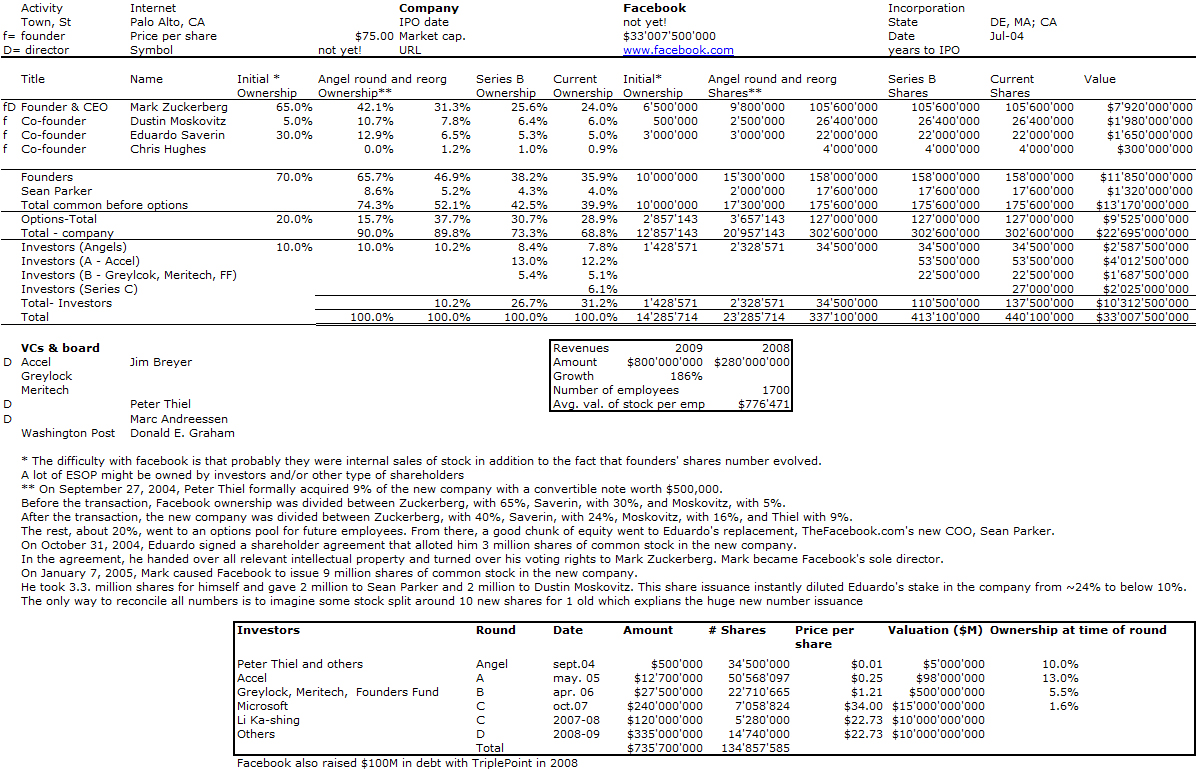

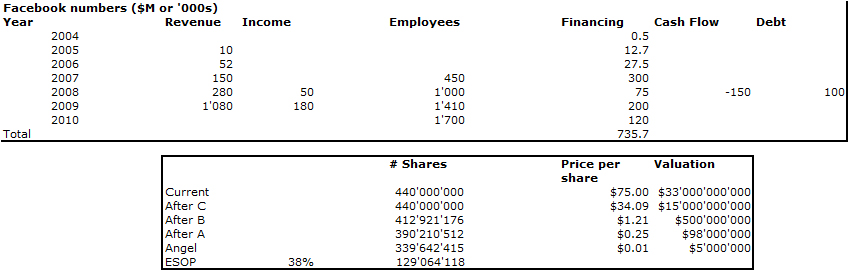

Ce qui m’importe aussi, au-delà des qualités entrepreneuriales des deux fondateurs, est de montrer que le capital-risque n’est pas un objectif inatteignable. Environ 10% des start-up EPFL ont levé de tels fonds. Certains entrepreneurs souhaiteraient faire appel aux acteurs du capital risque et se plaignent de leur conservatisme. D’autres les évitent comme la peste, ils parlent de «vulture capitalists». Le débat est donc ouvert. De plus, ce genre d’investisseurs cherche des sociétés à potentiel de croissance rapide et globale: toutes les start-up ne peuvent donc pas remplir le critère.

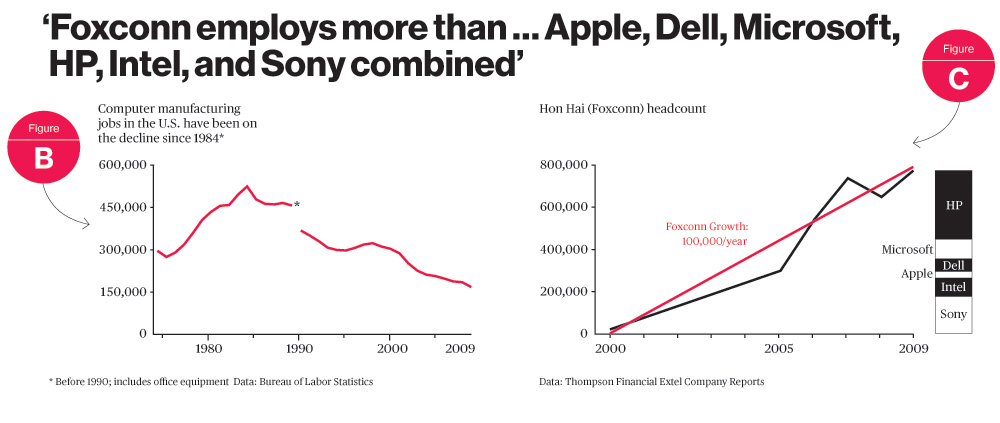

Il y a dans le monde, en Europe et en Suisse beaucoup plus d’argent disponible qu’il y a 20 ans, même s’il y en a beaucoup moins que lors de la période d’ «exubérance irrationnelle» de la bulle Internet. Il sera et il a toujours été difficile de trouver de l’argent (pour quelque projet que ce soit d’ailleurs). Pourtant Aleva, mais aussi Biocartis ou TypeSafe (autres start-up EPFL) montrent que la chose est possible. Le capital-risque est il un passage obligé ? J’ai parfois tendance à le penser quand il s’agit de start-up high-tech et je sais que le reproche m’est fait parfois de lui donner trop d’importance. Je note simplement qu’une énorme majorité des grands succès américains ont fait appel à ces fonds, et que les sociétés boot-strapped sont l’exception aux USA. En Europe, c’est l’inverse!

« En Suisse, on préfère le petit gâteau que l’on contrôle complètement »

Je termine en citant Daniel Borel, autre entrepreneur passé par l’EPFL. «La seule réponse que je puisse avancer c’est la différence culturelle entre les Etats-Unis et la Suisse. Lorsque nous avons créé Logitech, en tant qu’entrepreneurs suisses, nous avons dû jouer très tôt la carte de l’internationalisation. La technologie était suisse, mais les Etats-Unis, et plus tard le monde, ont défini notre marché, alors que la production est vite devenue asiatique. Je m’en voudrais de faire un schéma définitif parce que je pense que beaucoup de choses évoluent et que beaucoup de choses bien se font en Suisse. Mais il me semble qu’aux Etats-Unis, les gens sont davantage ouverts. Lorsque vous obtenez les fonds de venture capitalists, automatiquement vous acceptez un actionnaire extérieur qui va vous aider à diriger votre société, et peut-être vous mettre à la porte. En Suisse, cette vision est assez peu acceptée: on préfère un petit gâteau que l’on contrôle complètement qu’un gros gâteau que l’on contrôle seulement à 10%, ce qui peut être un facteur limitatif.»